診療科のご案内

循環器内科

冠動脈疾患と心臓カテーテル

冠動脈疾患について

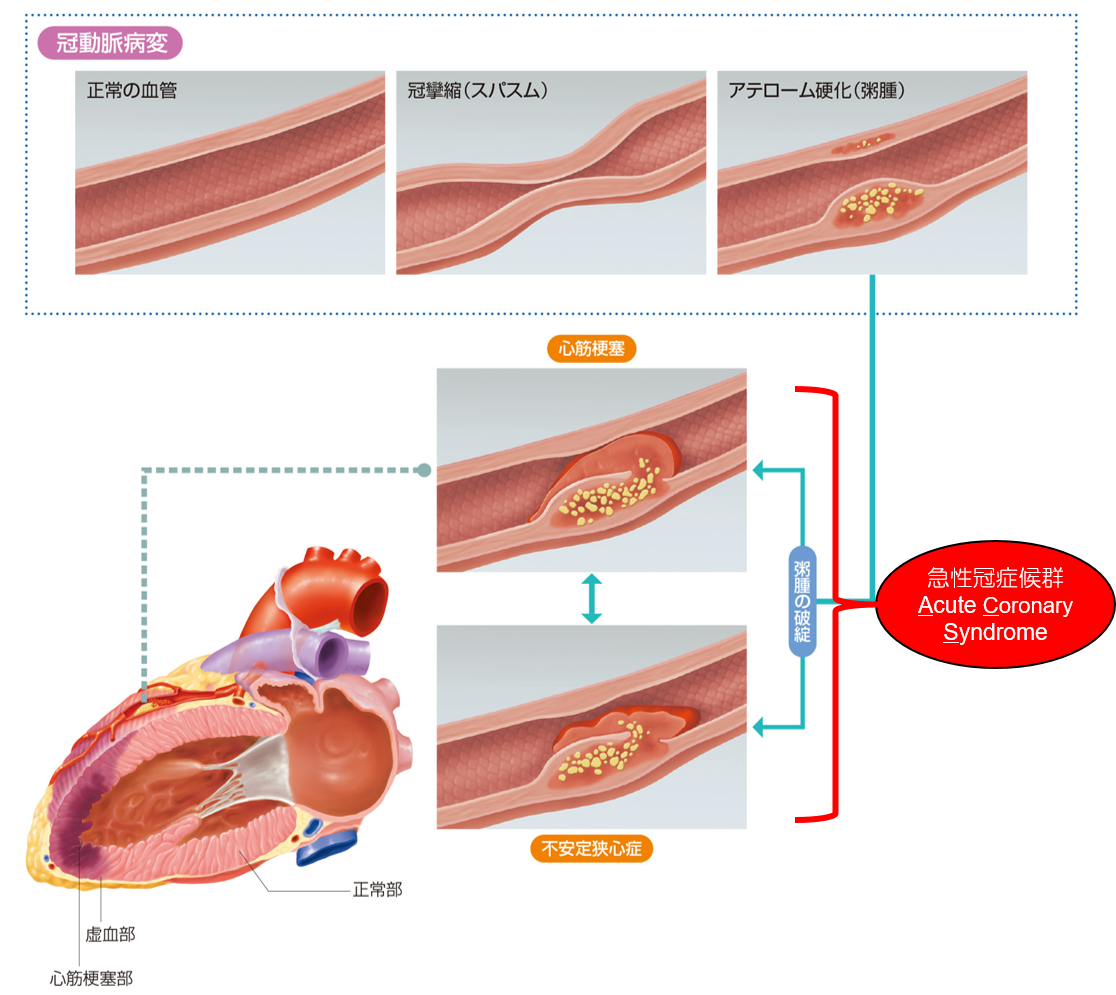

冠動脈疾患は、心臓に十分な血液や酸素が供給されなくなることで起こる病気の総称です。主な原因は冠動脈の動脈硬化であり、血流が滞ることで心臓の機能が低下します。

冠動脈疾患には主に以下のタイプがあります。

狭心症

狭心症は、心臓の血流が一時的に不足することで胸の痛みや圧迫感を引き起こします。典型的な症状は、運動やストレス時に現れる胸の痛みで、安静にすると改善することが多いです。

急性心筋梗塞や不安定狭心症と異なり、生命の危険が直ちに及ぶことは少ないです。しかし、適切な治療を行わない場合、症状の進行や急性冠症候群への移行リスクがあります。

急性冠症候群(ACS)

急性冠症候群(ACS)は、冠動脈が急激に閉塞または重篤な狭窄をきたし、心筋への血流が著しく低下する病態を指します。ACSには、急性心筋梗塞(ST上昇型心筋梗塞、非ST上昇型心筋梗塞)および不安定狭心症が含まれます。

急性心筋梗塞は、冠動脈が完全に閉塞し、心筋が壊死する状態です。激しい胸の痛みや息切れ、冷や汗などの症状が特徴で、迅速な治療が必要です。不安定狭心症はその一歩手前の状態を指します。心筋梗塞へ移行するリスクが高く、同様に迅速な治療が必要です。当院では、急性冠症候群の患者さまに対して24時間365日対応可能な体制を整えており、緊急カテーテル治療を積極的に実施しています。

無症候性心筋虚血

無症候性心筋虚血は、心筋への血流が不足していても症状が現れない状態を指します。このため、発見が遅れることが多く、定期的な健康診断が重要です。糖尿病患者や高齢者では特に注意が必要です。

冠攣縮狭心症

冠攣縮狭心症は、冠動脈が一時的にけいれんすることで血流が遮断される病態です。症状は主に夜間や早朝に起こることが多く、胸の痛みや圧迫感を伴います。治療には、血管を拡張する薬剤や生活習慣の改善が推奨されます。

冠微小循環障害

冠微小循環障害は、冠動脈の細小血管で血流が滞る状態を指します。この病態は、冠動脈に目立った狭窄が見られないにもかかわらず、狭心症のような症状を引き起こします。診断と治療には専門的なアプローチが必要です。

インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラスより改変

主な症状

冠動脈疾患の症状には以下のようなものがあります。

- 胸の痛みや圧迫感

- 息切れ

- 動悸

- 冷や汗

- 疲労感

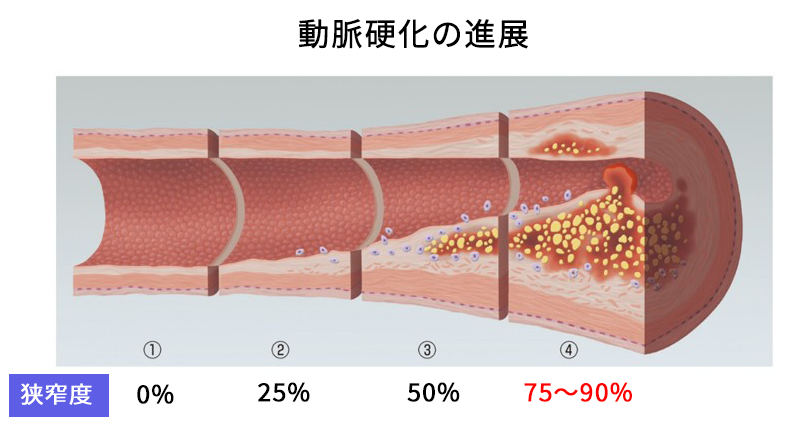

インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラスより改変

※ 狭窄度が75%を超えてくると症状が出現するようになります。

狭心症

症状は2~3分程度、長くて20分です。安静にしていると治まります。

急性冠症候群

症状が一旦改善してもまた症状を繰り返し、安静にしていても症状が出てくるようになります。

急性心筋梗塞

症状が30分以上持続します。

※症状を繰り返したり、症状が重い場合や持続する場合は、早急に医療機関を受診してください。

冠動脈疾患の危険因子

冠動脈疾患の危険因子には以下のものがあります。

- 高血圧症

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 喫煙

- 肥満

- 冠動脈疾患の家族歴

診断方法

当院では、冠動脈疾患の診断のために以下のような検査を行っています。

心電図検査

心臓の電気的活動を記録し、異常を検出します。

血液検査

心筋への負担を示すマーカーを測定します。糖尿病や脂質異常症などの動脈硬化のリスクも評価します。

負荷心電図

運動中の心臓の反応を心電図に記録して評価します。

各種画像診断

詳細は下記リンクを参照ください。

- 心臓CT検査

- 心臓MRI検査

- 負荷心筋シンチグラフィー

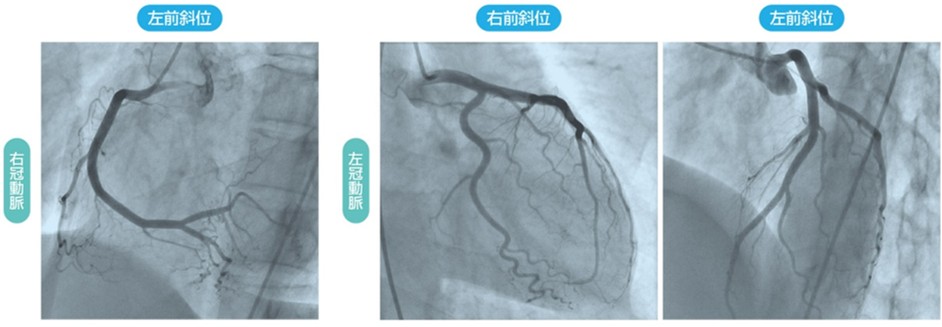

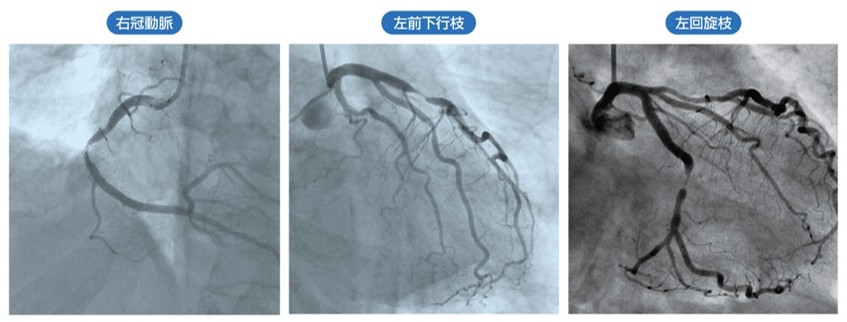

心臓カテーテル検査

冠動脈の詳細な状態を評価するためのゴールドスタンダードとされる検査です。

心臓カテーテル検査

心臓カテーテル検査

心臓カテーテル検査は、細いチューブ(カテーテル)を動脈または静脈を通じて心臓に挿入し、冠動脈の状態を詳細に調べる検査です。

以下の手順で行われます。

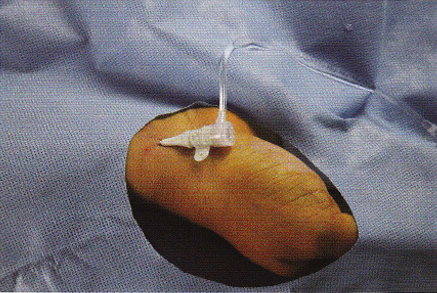

1.カテーテルの挿入

主に手首または足の付け根からカテーテルを挿入します。

2.造影剤の注入

冠動脈内に造影剤を注入し、X線で血管の状態を可視化します。

3.血流評価

狭窄や閉塞の有無、血流の程度を確認します。

当院では検査前日午後に入院をしていただき、検査当日に退院をしていただく1泊2日での検査入院を行っています。

詳しい検査入院の流れはこちらを参照ください。

心臓カテーテル検査のメリット

- 冠動脈の正確な診断が可能。

- 狭窄や閉塞が確認された場合、即座に治療(PCI)が行える。

- 治療方針の決定に役立つ以下のような重要な情報を提供することもできる。

FFR(冠血流予備量比)

FFRは、冠動脈の狭窄が心筋の血流に与える影響を数値化する検査です。心臓カテーテル検査中に特定の薬剤を使用し、冠動脈の血流量を計測することで行います。

目的

狭窄が血行動態に与える影響を正確に評価する。

方法

カテーテルに装着されたセンサーで冠動脈の内圧を測定し、血流の減少度を算出します。

意義

必要な治療の優先度を判断し、不要な治療を回避することで患者さまの負担を軽減します。

当院では、最新の設備を用いて安全かつ迅速に心臓カテーテル検査を行っています。検査に関する不安や質問がある場合は、スタッフが丁寧に対応いたします。

- 入院オリエンテーション

-

前日の午後2時頃にご入院いただきます。

看護師より検査のオリエンテーションを行います。

追加の採血や心電図、エコー検査などを行うこともあります。

- カテーテル検査室へ入室

- 氏名やアプローチ部位を最終確認させていただきます。

- 準備

-

心電図や血圧計、酸素飽和度を測定するモニターを装着させていただき、カテーテル中変化がないかをモニターします。

その後穿刺部を固定し、消毒後に清潔な布を全身を覆うようにかけます。

-

冠動脈造影

左心カテーテル -

検査中はかゆみやのどの違和感など造影剤のアレルギー反応がないか、適宜症状を確認します。

検査中は動けませんが、鼻がかゆいなど気になることがあれば速やかにスタッフが対応します。

お気軽にお申し付けください。

- 圧迫止血

- シースを抜いて、2~3時間圧迫止血を行います。手首からの検査の場合、手首を曲げないように固定をさせていただきます。

- 退室

-

手首からの検査の場合は車いすでの退室となります。トイレや食事等も可能です。

足の付けからの場合は止血確認まではベッド上となります。

- 止血確認・病状説明

-

検査結果を踏まえて、今後の治療方針について説明します。多くの医師で相談が必要な病変については結果のみ説明し、治療方針は後日外来で相談することもあります。

止血が確認出来ましたら退院可能となります。

治療法

冠動脈疾患の治療には、病状や個々の患者さまの状態に応じたアプローチが必要です。

薬物療法

- 抗血小板薬:血栓の形成を防ぎます。

- 血管拡張薬:心臓の血管を拡張させ、狭心症の症状を和らげます。

- 降圧薬:血圧を下げることで動脈硬化の進行を防ぎます。降圧薬の一つであるCa拮抗薬には冠攣縮を抑制する作用もあります。

- 脂質低下薬:冠動脈に蓄積されたプラークの進展抑制や安定化を図ります。

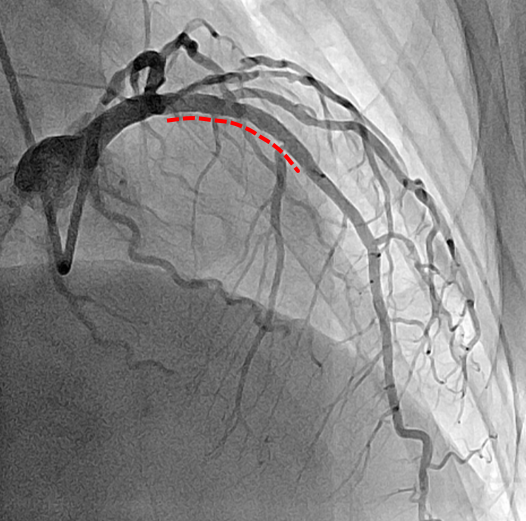

心臓カテーテル治療

冠動脈の狭窄や閉塞を改善するために、カテーテルを用いた治療を行っています。当院では、以下の最新技術を使用した治療を提供しています。

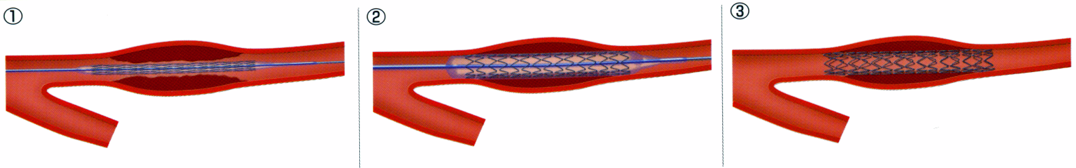

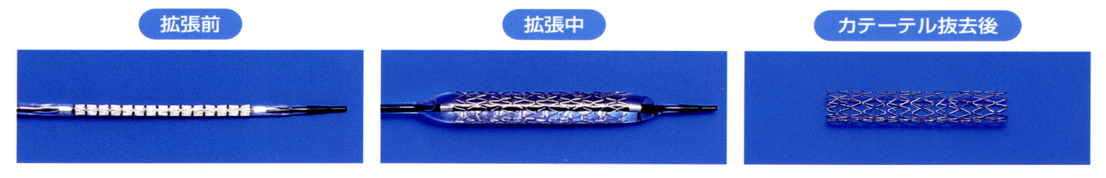

薬剤溶出性ステント(DES)

冠動脈に挿入されるステントの表面に血管が再び詰まる、再狭窄を防ぐ効果のある薬剤が塗布されています。ステントの留置は、カテーテルを用いて冠動脈内に挿入し、狭窄部分を広げることで行われます。治療後は、薬剤が徐々に放出され、長期的に再狭窄を防ぎます。

治療前

治療後

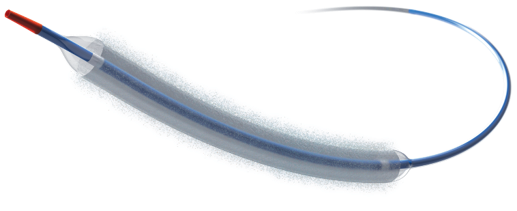

薬剤溶出性バルーン(DCB)

血管を拡張しながら薬剤を放出する特殊なバルーンを使用し、狭窄部位の治療を行います。バルーンが膨らむと同時に薬剤が患部に浸透し、血管の治癒を促進します。ステント留置が困難な小さい血管やステント内の再狭窄に使用することが一般的ですが、ステント留置を避けたいような難しい症例では以下のデバイスと組み合わせたステントレス(ステントを留置しない)治療も行っています。

アテレクトミーデバイス

動脈硬化のプラークを削り取るためのデバイスを使用します。血管内のプラーク量が多く、またプラークの分布によりステント留置が難しい箇所の治療に適しています。切削率や部位に応じて、ステントレス治療も可能となります。

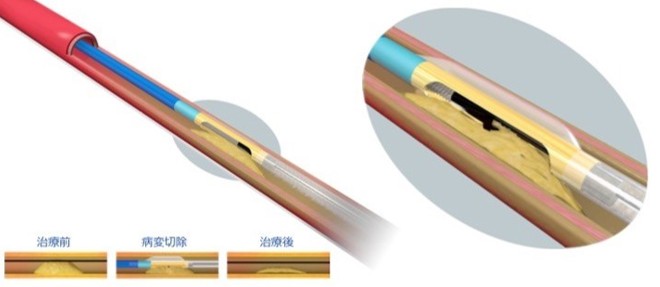

DCA(Directional Coronary Atherectomy,方向性冠動脈粥腫切除術)

方向性カッターを用いて、血管内のプラークを選択的に削除します。この方法は、プラークの多い部分をピンポイントで除去できるのが特徴です。

石灰化治療デバイス

- 冠動脈の石灰化は、長年の動脈硬化が進行し、血管壁にカルシウムが沈着することで発生します。これにより、血管の弾力性が失われ、治療が困難になることがあります。石灰化が進む原因には、高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙、加齢などが挙げられます。

- 高度な石灰化病変に対する治療として、病変や患者さまの背景に応じて以下のデバイスを選択し、最適な治療を提供します。

1.Rotational atherectomy (ロータブレーター)

- 高速回転する小型のドリルで石灰化した病変を削り取ります。

- 特に硬い石灰化部分を効率的に除去し、血管を拡張します。

- 血管の内腔を拡大することで、後続のステント治療を容易にします。

- 切削度と病変に応じてステントレス治療が可能です。

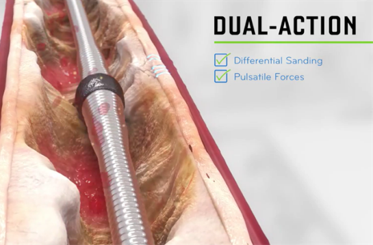

2. OAS (Orbital atherectomy system, ダイヤモンドバック)

- 振動する特殊なドリルを使用して石灰化を除去します。

- ロータブレーターに比べ、柔軟性が高く、血管の形状に合わせた治療が可能です。

- 特に曲がりくねった血管や微細な動脈の石灰化に適しています。

- 切削度と病変に応じてステントレス治療が可能です。

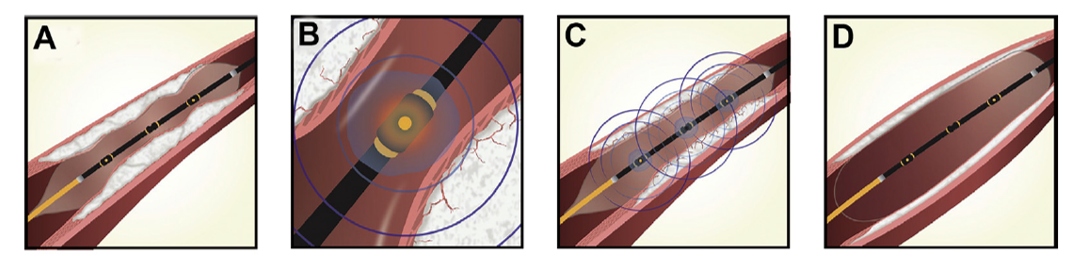

3. Shockwave IVL (ショックウェーブ, Intravascular Lithotripsy)

- 血管内で音響波動(衝撃波)を発生させ、石灰化部分を微細に破砕します。

- カテーテル内に組み込まれたバルーンが膨らむと同時に衝撃波が発生し、石灰化をターゲットに破砕します。(下図A→D)

- 衝撃波は血管壁にダメージを与えず、石灰化の粒子が先の細い血管へ流れることがないため安全に使用できる反面、石灰化の量を減らすことはできません。

- 石灰化破砕後はステントの良好な拡張が期待できます。

Kereiakes, D.J, Virmani R. Hokama JY., et al. Principles of Intravascular Lithotripsy for Calcific Plaque Modification

J Am Coll Cardiol Intv. 2021 Jun, 14 (12) 1275–1292

https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jcin.2021.03.036

外科手術

重症例(入口部や分岐部を含めた多枝病変等)では冠動脈バイパス手術が検討されます。心臓血管外科、集中治療科と協力してハートチームによるカンファレンスを行い、最適な治療を提供します。緊急症例に対しても迅速に対応します。

循環補助デバイス

当院では重症心不全や重症冠動脈疾患に対する治療も積極的に行っています。その一環として、患者さまの病態に応じて以下のような循環補助デバイスを使用しています。

IABP(大動脈内バルーンポンプ)

- 大動脈内に挿入されたバルーンを収縮期と拡張期に連動させて膨張・収縮させることで、心臓の負担を軽減します。

- 血液の駆出を補助し、心筋の酸素供給を改善する効果があります。

- 比較的低侵襲で、心筋梗塞や心原性ショックの患者さまに適用されます。

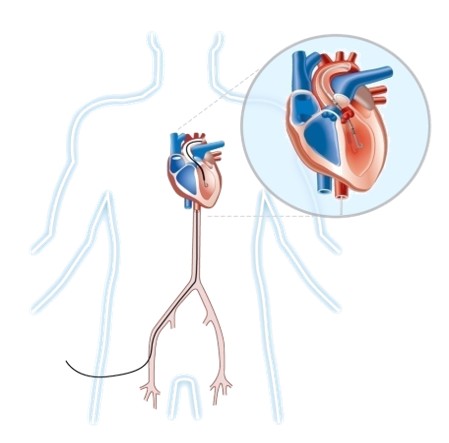

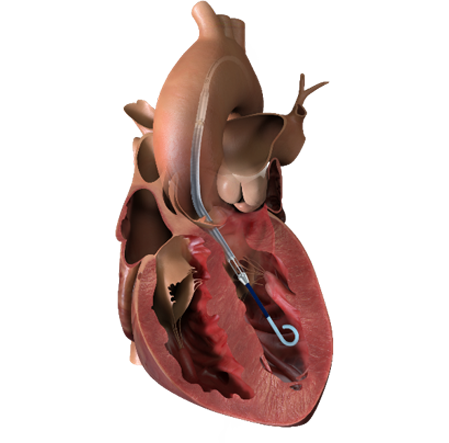

Impella(経皮的心室補助装置)

- 心臓内に挿入する小型ポンプで、左心室から大動脈への血液の駆出を直接補助します。

- 高度な心機能低下がある患者さまでも使用可能で、心臓の負担を大幅に軽減します。

- 持続的な血行動態の改善が期待でき、重症例で特に有用です。

ECMO(体外式膜型人工肺)

- 血液を体外に取り出し、酸素を供給した上で体内に戻す装置です。

- 心肺機能が極端に低下した患者さまに対し、一時的に心肺機能を代行します。

- 緊急時の生命維持装置として、心筋梗塞や重度の心不全、呼吸不全に対応可能です。

予防と生活習慣の改善

冠動脈疾患を予防するためには、生活習慣の改善が重要です。管理栄養士や理学療法士と協力し、積極的に予防介入を行っています。

- バランスの取れた食事を心がける

- 定期的な運動を行う

- 禁煙

- 適切な体重管理

- ストレスを減らす

当院では、患者さま一人ひとりに適した診断と治療を提供し、健康な生活を支援します。

気になる症状やご質問がある場合は、お気軽にご相談ください。