診療科のご案内

心臓血管外科

詳細

診療科紹介

心臓血管外科では狭心症、心筋梗塞といった虚血性心疾患、弁膜症、胸部および腹部大動脈瘤、末梢血管(閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤など)に対する手術を行なっています。

不安定狭心症、急性大動脈解離、大動脈瘤破裂等の一刻を争う緊急疾患に対しても積極的に対応しております。

とくに冠動脈バイパス手術においては心拍動下冠動脈バイパス術を第一選択としており98%以上の良好なバイパス血管開存率を得ております。

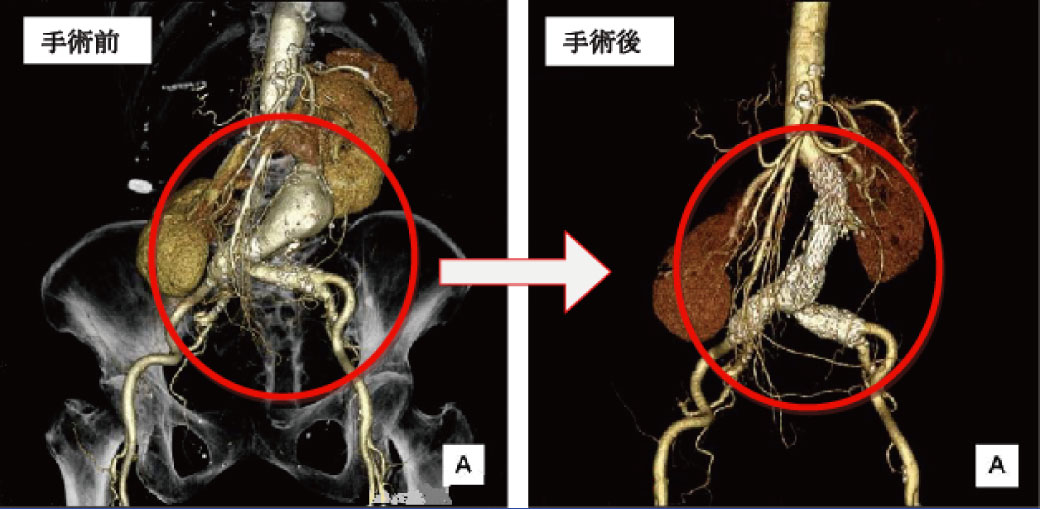

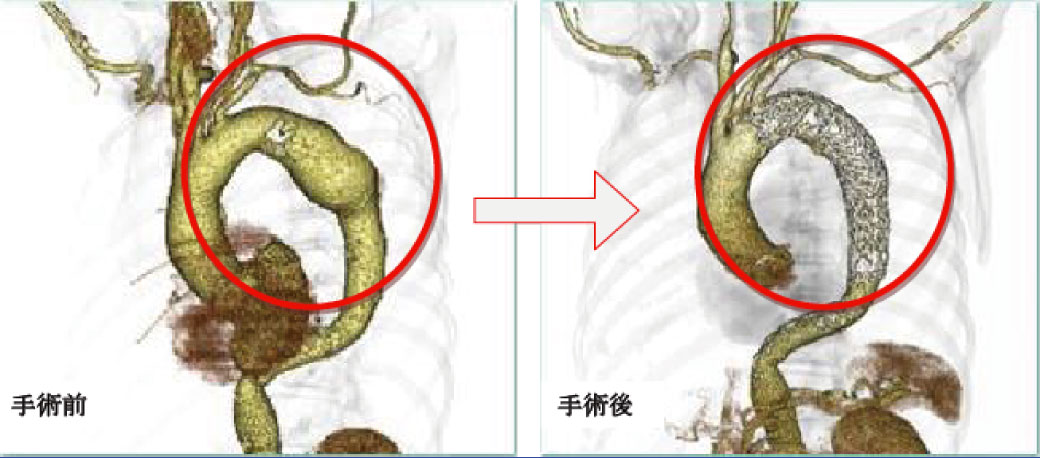

また開胸や開腹手術に比べ圧倒的に侵襲の少ない胸部及び腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療も数多く実施しています。

ハートチームの一翼を担いながら、術前の詳細な検討、丁寧な手術、緻密な術後管理、回復期のリハビリテーションまでを包括した「ケアサイクル」全体を重視した診療を心がけていきたいと思います。

お困りの患者さまがいらっしゃいましたらいつでもご相談下さい。

各診療科の医師情報の詳細につきましては、C館1階 地域医療連携室までお問い合わせくださいませ。

主な対象疾患・検査・治療

主な対象疾患

- 狭心症

- 心筋梗塞といった虚血性心疾患

- 弁膜症

- 胸部および腹部大動脈瘤

- 急性および慢性大動脈解離

- 成人の先天性心疾患

- 末梢血管疾患(閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤)など

実施可能な検査・治療

心臓血管外科 外来担当医表

外来担当医表

心臓血管外科よりお知らせ

- 負担の少ない大動脈治療はこちらをご覧ください。

- 急病患者さまの診療につきましては救急外来にて常時行っております。

- 再診の方のみご予約をお取りしております。

| 午前 | 午後 | |

|---|---|---|

| 受付時間 | 初診 8:00~11:00 再診 8:00~11:30 |

初診 12:40~16:00 再診 12:40~16:30 |

| 診療時間 | 8:30~12:00 | 14:00~17:00 |

診療科や担当医により診療時間が異なる場合があります。

下記の担当医表をご確認ください。

担当医表(心臓血管外科)

非常勤医師

2026年2月1日現在

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 原 亮太 [2/10・24] |

西川 幸作 | 心臓弁膜症外来【休診】 | |||

| 午後 |

※[ ]は診療日です。

休診・代診、診療時間変更等、外来診療担当が変更となる場合がございます。詳細は「休代診・時間変更のお知らせ」にてご確認ください。

急な変更等によりお知らせができない場合もございますので、ご了承ください。

心臓血管外科顧問

心臓血管外科顧問 田端 実 心臓弁膜症外来/心臓弁膜症(オンライン)セカンドオピニオン外来

- 診療科

- 心臓血管外科

- 現職

- 順天堂大学大学院医学研究科 心臓血管外科主任教授

- 出身大学

- 東京大学 (平成11年卒)

- 略歴

- 1999年 東京大学医学部卒業

- 1999年 東京大学医学部附属病院 一般外科研修

- 2003年 新東京病院 心臓血管外科レジデント

- 2004年 Brigham and Women’s Hospital 心臓外科フェロー

- 2007年 ハーバード大学公衆衛生大学院卒業

- 2007年 Columbia University Medical Center 心臓胸部外科インストラクター

- 2008年 OLV clinic(ベルギー) 低侵襲心臓手術フェロー

- 2009年 榊原記念病院 心臓血管外科スタッフ外科医

- 2013年 東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科部

- 2019年 虎の門病院 循環器センター外科特任部長

- 2021年 順天堂大学大学院医学研究科 心臓血管外科主任教授

- 専門分野

- 心臓弁膜症の外科手術とカテーテル治療

- 低侵襲心臓手術

- 成人心臓手術全般

- 専門医認定/資格等

- 心臓血管外科専門医・修練指導者

- 外科専門医

- 経カテーテル大動脈弁置換術指導医

- 米国胸部外科学会 (AATS) 正会員

- ヨーロッパ心臓胸部外科学会 (EACTS) 正会員

- 日本胸部外科学会 評議員

- 日本心臓血管外科学会 評議員

- 日本低侵襲心臓手術学会 理事

- 日本経カテーテル弁膜症治療学会 理事

手術やカテーテル治療が必要な(あるいは必要かもしれない)心臓弁膜症と診断された患者さまに対して診療を行います。

胸骨を切らない広げない内視鏡下低侵襲心臓手術やカテーテル弁膜症治療などの低侵襲治療に加えて、自己弁を温存する弁形成術や複雑な弁膜症手術を得意としています。

他院で胸骨を切る手術が必要、人工弁の置換が必要、あるいは手術リスクが高くて手術が難しいなどと言われた患者さまは、お気軽にご相談ください。個々の患者さまに最適な治療方針をご提案いたします。

セカンドオピニオンについての詳細はこちら

上記のセカンドオピニオンをオンラインでも行います。

詳細はこちら

実施可能な検査・治療

はじめに

この度は板橋中央総合病院心臓血管外科のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

当科の診療の特徴とともに、心臓血管外科治療全体において重要と考えていることをご紹介します。

まず最初に、皆さんはどのように病院を選んでいますか?

・ネットで調べて

・噂を聞いて

・大きな病院だから

等々あると思いますが、おそらく1番の理由は近いからではないでしょうか。

買い物や食事、レジャーでは遠くに行くこともあると思いますが、病院を選ぶ際はサポートしてくれる家族のことや、その後の通院を考え近くを選ぶことが多いと思います。

自分の命を預けなければならない病院選びですが、どうしても距離の制約を受けてしまうのが現状です。

そんな病院選びにあたって『板橋中央総合病院ってどういう雰囲気なんだろう』というお考えの理解の助けになれば幸いです。

治療を受けるにあたって

当科では心臓や血管(動脈、静脈)の病気に対して手術を行います。詳細は後述しますが、治療においては様々な選択肢が存在します。

手術方法そのものの選択や、専門的判断が必要な選択もありますが、その詳細な説明があまり行われないこともあるのが現状です。

例を挙げると、『低侵襲な治療』という言葉を聞くとどのようなイメージをされますか?きっとすべてにおいて素晴らしい治療、と思われるのではないでしょうか。

しかし、低侵襲=簡単な治療、というわけでは決してありません。低侵襲な治療ならではの難しさや、患者さんにかかる負担もあります。

それを踏まえたうえで、どのような治療方法が良いかを一緒に考えていくことが重要と考えております。

また、心臓血管外科領域では様々な人工物を使用します。人工弁や人工血管が代表的なものです。いくつかの会社が様々な製品を発売しております。

車や電化製品と同様で、基本性能は一緒でもそれぞれの会社でそれぞれの製品のセールスポイントがあるわけです。人工物の選択までは説明は行わないことがほとんどですが、

個々の患者さんに合わせてどの製品の使用が適正かということを考える病院でありたいと思っております。

『手術を受ける』となると、手術のことのみを考えてしまうと思います。しかし、手術は治療経過の一環です。

元気に退院していただくためには手術によって受けたダメージから回復する必要があります。

そのためには術後のリハビリテーションが非常に重要です。当院では100名近いリハビリテーションスタッフがサポートいたします。

土曜日、日曜日、祝日も平日と同様にリハビリを行っております。たとえ80歳を超えた高齢の方でも、手術を受けた後で手術前と同様もしくはそれ以上の状態を目指しております。

心臓血管外科で扱う疾患

各々の疾患の主な治療法と治療の選択をご説明します。

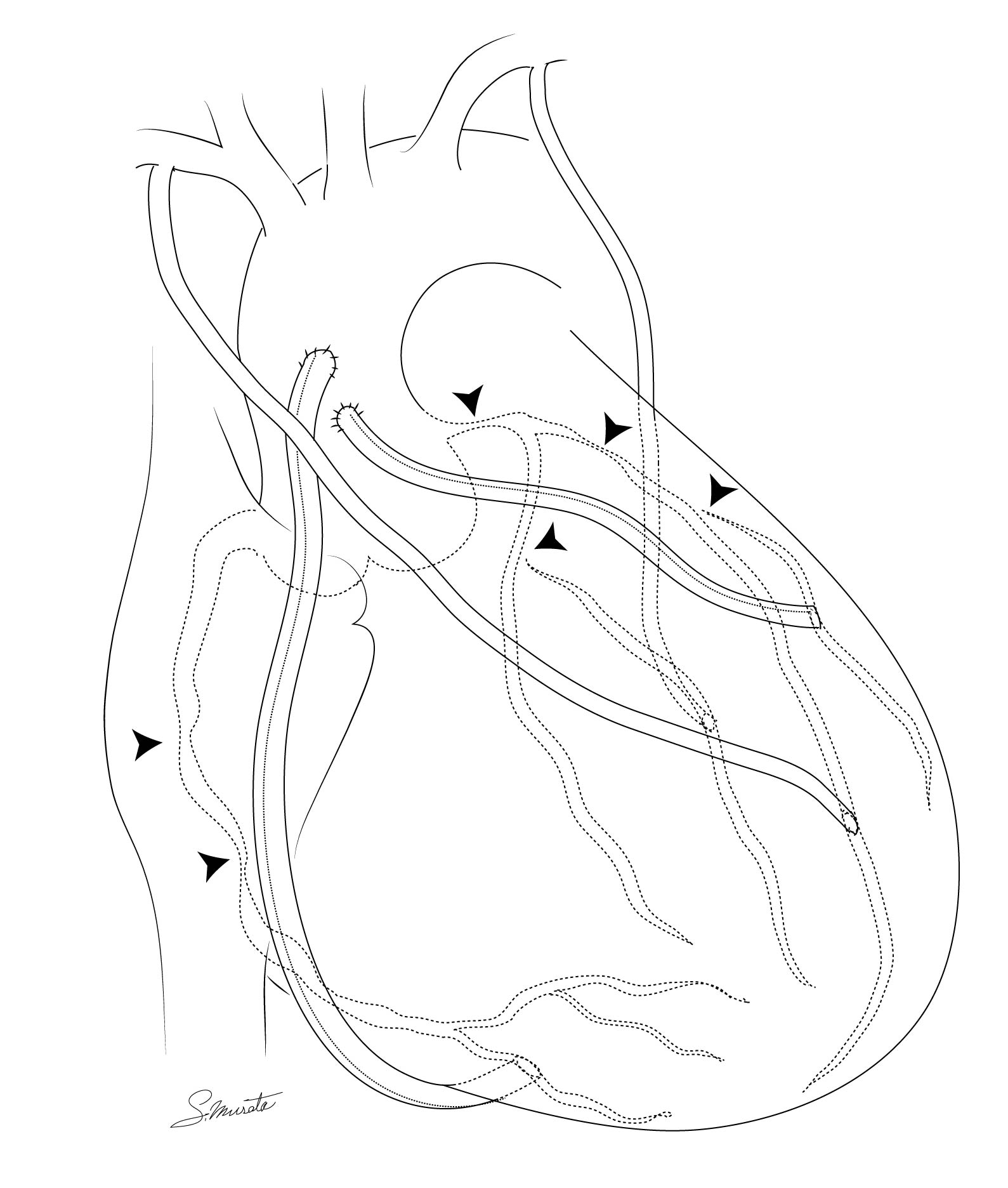

虚血性心疾患

心臓を栄養する血管(冠動脈)が狭くなったり、閉塞してしまう病気です。循環器内科によるカテーテル治療が不適な方はバイパス手術が必要になります。

カテーテル治療が冠動脈の病変部自体を広げる手技であることに対し、バイパス手術はご自分の血管を使用して病変部の先の血流が不足している部位に新たな流れを作る治療です。

人工心肺を使用し心臓を一時的に止める方法と、人工心肺を使用せず心臓を動かしたままの方法があります。

世の中には人工心肺を使用しないことが優れているような情報もありますが、最新のデータではどちらの方法でも短期的・長期的成績は変わりありません。

当院では人工心肺を使用せずに行っておりますが、それはその方法に慣れていることが理由になります。患者さんにとって人工心肺の使用の有無よりも重要なことがあります。

冠動脈バイパスが必要な方は冠動脈に複数個所病変があることがほとんどです。そして、バイパスにはご自身の動脈や静脈を使用する必要があります。

ご自身の血管にはいくつかの選択肢があります。複数の病変がある心臓に対し、どの血管を使用し、何か所バイパスするかにより長期的成績に差がでます。

それぞれの患者さんに合わせて、バイパスする部位を決め、使用する血管を選択することが重要になります。

上記の図はバイパス手術の1例です。この図では4か所にバイパスしています。どの血管を使用して、どこに何か所バイパスするかが重要です。

心臓弁膜症

心臓の内部にある逆流防止弁の病気です。傷んでしまった逆流防止弁への手術を行心臓の内部にある逆流防止弁の病気です。

傷んでしまった逆流防止弁への手術を行弁膜症の治療に関しては考慮しなければならない選択肢があります。

弁置換の場合、人工弁を使用しますが、大きくわけて下記の2種類があります。

それぞれに長所・短所があり、どちらを使用するかは、年齢や生活背景を元に一緒に考えていく必要があります。

機械弁…経年劣化はしませんが、血栓(血の塊)ができることがあり、内服薬が生涯必要になります。

生体弁…内服薬は不要ですが、10~15年で経年劣化が始まることがあります。

人工弁もいくつかの会社により販売されており様々な製品があります。それぞれの製品に特長があり、 機械弁、生体弁の選択だけでなく、どの製品を使用するのがその患者さんにとって適切か、ということまで考えることが重要です。

病気によっては傷んでしまったご自分の弁を修復する弁形成術が可能です。内服も不要で長期成績も良好です。

しかし、不十分な形成をすると短期間で破綻します。

弁置換より高度な技術を要することが多いですが、弁置換よりも優れている点も多く、当院でも可能な限り形成術を施行しております。

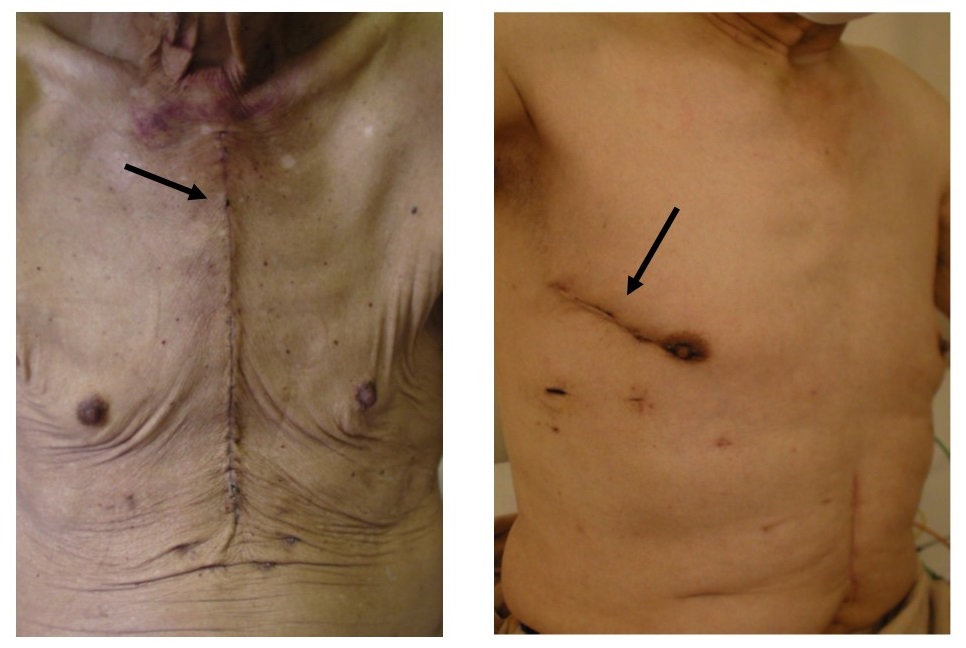

また、MICS(Minimally Invasive Cardiac Surgery)と呼ばれる、右側胸部を約7㎝切開し手術をする方法があります。

当院で適応のある患者さんにはMICSによる手術を行っております。

創部が小さく、早期の社会復帰も可能です。いわゆる低侵襲治療と呼ばれますが、創部が小さくなる分、難易度は上がります。

当院でも積極的に行ってはおりますが、手術の安全性を1番に考慮しどちらの方法で行うかを一緒に考えていくことにしております。

左が機械弁、右が生体弁です。それぞれ様々な製品がありそれぞれ特徴があります。

当院で行った弁形成です。

この先は実際の手術写真です。このような写真でご気分が悪くなるような方は閲覧をご遠慮ください。

傷んでしまった逆流防止弁の手術写真を見る

修復後の手術写真を見る

安全性を考慮し、可能と判断した場合は小さい創で行っております。

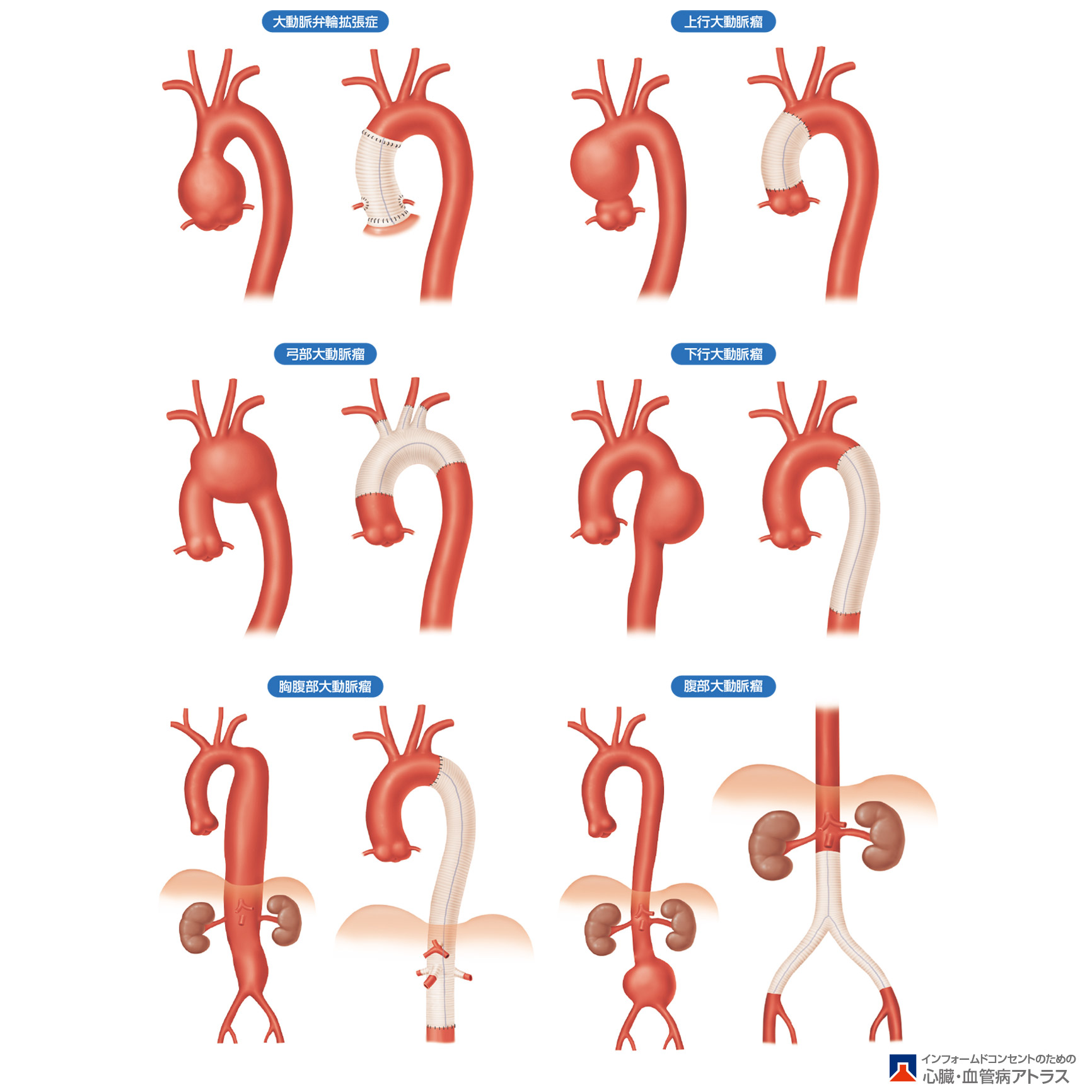

大動脈瘤・急性大動脈解離

心臓から血液の通る経路である大動脈が拡大する病気が大動脈瘤です。

拡大するだけでは症状は出ませんが、大きくなると破裂する危険が出てきます。破裂する前に予防的に手術を行います。

動脈瘤の治療には人工血管置換術とステントグラフト内挿術があります。一般的にステントグラフト内挿術は低侵襲治療と位置づけられますが、

ステントグラフトならではの負担もあります。それぞれの治療の特長を考えたうえで治療方法を選択することが何より大切です。

- 人工血管置換術

- 歴史が古く確実な方法です。ステントグラフトに比べて侵襲度は高くなります。

- ステントグラフト内挿術

- 身体の負担は軽く済みます。比較的新しい治療法であり、その分長期的にCTで評価する必要があります。10年くらいの通院が必要です。 (ステントグラフト治療に関しての詳細は後述します)

急性大動脈解離、大動脈瘤破裂は生命の危機に瀕する病気で、救命のための手術になります。

動脈瘤に対する人工血管置換の図です。後述するステントグラフト内挿術を含め、それぞれの患者さんに適した選択を考えます。

合併症について

心臓・大血管の手術には下記のような生命に関わる合併症が発生することがあります。

手術を受ける患者さんにとってはお聞きになりたくない話かとは思いますが、当院ではしっかりと説明を行うことを心がけています。

合併症の情報が公開されることはほぼありませんが、実は病院により様々です。心臓手術の創部の感染に関してはほぼ外科医の責任と言って過言ではありません。 心臓外科医が手術中に汚染させなければ起こらない合併症です。一般的に心臓手術での発生率は2%程度とされていますが、当院では徹底的に感染を排除し完全なるゼロを目指しています。

病院選び、外科医選びに関して

外科医は自分の手術の腕を直接患者さんにお見せすることはできません。

病院選びや担当医を選ぶのは非常に難しいことです。ホームページ等のネットの情報は甘言が多く、中身まではわかりません。

しかし、上記のように治療には選択肢が様々あります。

的確に選択肢を提示しながら、わかりやすい説明を聞くことができると、その施設のレベルや外科医の技量と人間性を透かして見ることができるのではないかと考えています。

たまたま近所にあった病院で、たまたま出会えた外科医に、安心して命を預けることができる病院を目指しております。

『病院選び』は『自分の命を預ける場所選び』です。たくさんの意見を聞いて決めることが重要です。

そのためにはセカンドオピニオンを聞くことも大変重要です。当院の考えや意見だけでなく、

多様な情報をもとに医師と患者さんが一緒に最善の治療方法を考えていける病院でありたいと考えております。

からだに負担の少ない大動脈治療『ステントグラフト治療』

破裂すると致命的である大動脈瘤の治療はどのようにしたら良いのか・・・?

大動脈瘤の破裂を防ぐためには手術をしなければならず、薬で治療をすることはできません。手術療法は従来、胸やお腹を開けて動脈瘤を切除し、人工血管置換術が行われておりました。しかし、胸部の場合では人工心肺を使用し、心臓を止めて手術を行っていました。腹部では大きくお腹を開けて人工血管を置き換えなければならず、患者様の身体に大きな負担となる手術でした。

- 大動脈瘤とは

- 大動脈の正常径より1.5倍拡張したものをいい、アメリカでは年間で腹部大動脈瘤は約20万人が診断され、1万5千人が破裂で死亡し、胸部大動脈瘤は2万1千人が診断され、6千人が破裂で死亡しているといわれています。それぞれ救命率はわずか18%、15%で破裂した場合には死に至る恐ろしい疾患です。

- その症状は

- 破裂の場合、腹痛・腰痛・意識消失などが代表的な症状です。破裂していない場合でも、声がかすれる(胸部の場合)、お腹の中が拍動する、お腹の中がドキドキする、お腹の中でコブのようなものが触れている感じがする等の症状があることもありますが、動脈瘤を持っていても自覚症状はほとんど無いというところが特徴です。

- 早期発見のためには

- 健康診断による胸部レントゲン異常(胸部の場合)や、ほかの病気でエコー検査やCT検査などでたまたま見つかるケースが多く見受けられます。

からだに負担の少ない大動脈治療・・・『ステントグラフト治療』

人工血管(グラフト)に、ステントを縫い合わせたもので、今までのように胸やお腹を開けずに脚の付け根に2、3㎝程度の傷をつけ、カテーテルを使用しそのステントグラフトを血管内に挿入することで、大動脈瘤を内側から抑えてしまう方法です。全国でも低侵襲(からだに負担の少ない)手術として普及してきております。低侵襲であるため、問題がなければ翌日には食事を開始し、普段どおりの生活をしていただくことが可能です。症例数、施設数も毎年増加の一途をたどっており、板橋中央総合病院は2010年9月に施設認定を受け、12月より治療を開始いたしました。そんな低侵襲な治療が当院でも受けることが可能となった今、大動脈瘤とはどんな病気なのか、大動脈瘤が心配、ほかの検査で言われたことがある、などどんな些細なことでも構いませんので、お気軽に当院心臓血管外科を受診ください。

人工血管(グラフト)に、ステントを縫い合わせたもので、今までのように胸やお腹を開けずに脚の付け根に2、3㎝程度の傷をつけ、カテーテルを使用しそのステントグラフトを血管内に挿入することで、大動脈瘤を内側から抑えてしまう方法です。全国でも低侵襲(からだに負担の少ない)手術として普及してきております。低侵襲であるため、問題がなければ翌日には食事を開始し、普段どおりの生活をしていただくことが可能です。症例数、施設数も毎年増加の一途をたどっており、板橋中央総合病院は2010年9月に施設認定を受け、12月より治療を開始いたしました。そんな低侵襲な治療が当院でも受けることが可能となった今、大動脈瘤とはどんな病気なのか、大動脈瘤が心配、ほかの検査で言われたことがある、などどんな些細なことでも構いませんので、お気軽に当院心臓血管外科を受診ください。

お問い合わせ

03-3967-1181 (代)

心臓血管外科

NCDについて

当科は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。

当科は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。

詳しくはこちらをクリックしてください。