診療科のご案内

呼吸器病センター(呼吸器外科)

詳細

診療科紹介

~はじめに~

現在の肺癌診療は、大きく変わりました。標準的な肺癌に対して胸腔鏡手術やロボット手術を行うことで、痛みが少なく、早期回復・早期退院が可能となりました。 また、抗がん剤や免疫療法などの化学療法が非常に効く時代になりました。発見された時にすでに進行した状態であり、そのままでは完全切除不可能である肺癌に対しては、 化学療法によって腫瘍を縮小・限局化させたのち、完全切除を行うというサルベージ手術も積極的に行われています。 さらに、化学療法の薬剤を選択する上で、腫瘍の遺伝子解析などが有用であるため、十分な組織を採取し調べることも重要です。 こうした個々の特性に応じた治療、いわゆるPrecision medicineが重要視されてきた今日、呼吸器病センター(呼吸器外科)の役割は従来の腫瘍を切除して完全に治癒させるのみならず、 化学療法の方針決定に必要な組織や遺伝子の情報を得る手段として、益々重要なものになってきています。

当科の紹介

われわれ呼吸器病センター(呼吸器外科)が専門としているのは、主に肺癌、気胸、縦隔腫瘍などの胸部疾患です。 当科は、日本呼吸器外科学会の基幹病院に認定されており、質の高い診療を行っております。

下記のような患者さまは迅速に対応可能です。- 医師から肺がんである、あるいは肺がんの疑いがあると診断されている方

- 「肺に異常な影がある」「肺がんの疑いがある」「検診で胸部レントゲン異常を指摘された」など、まずどこの科へ受診したらよいのかわからない方

- 肺がんについてのセカンドオピニオンを希望される方

予約の無い場合でも、なるべく早急な対応を行う方針としています。当日あるいは数日以内の受診が可能ですので、呼吸器外来受付にご相談ください。

当科における肺がん手術の特徴―ロボット手術が多く早期退院を実現

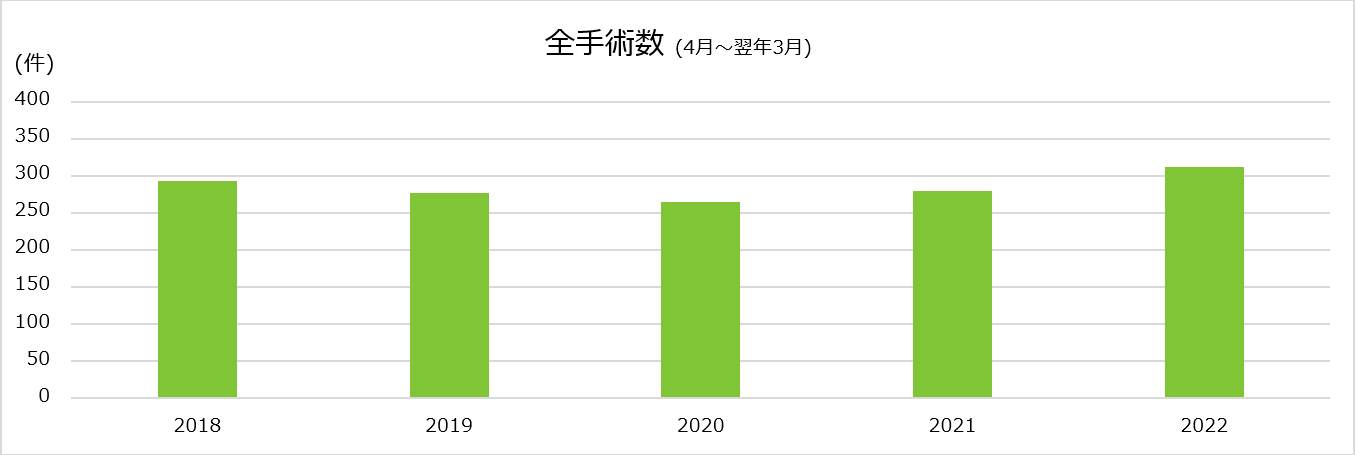

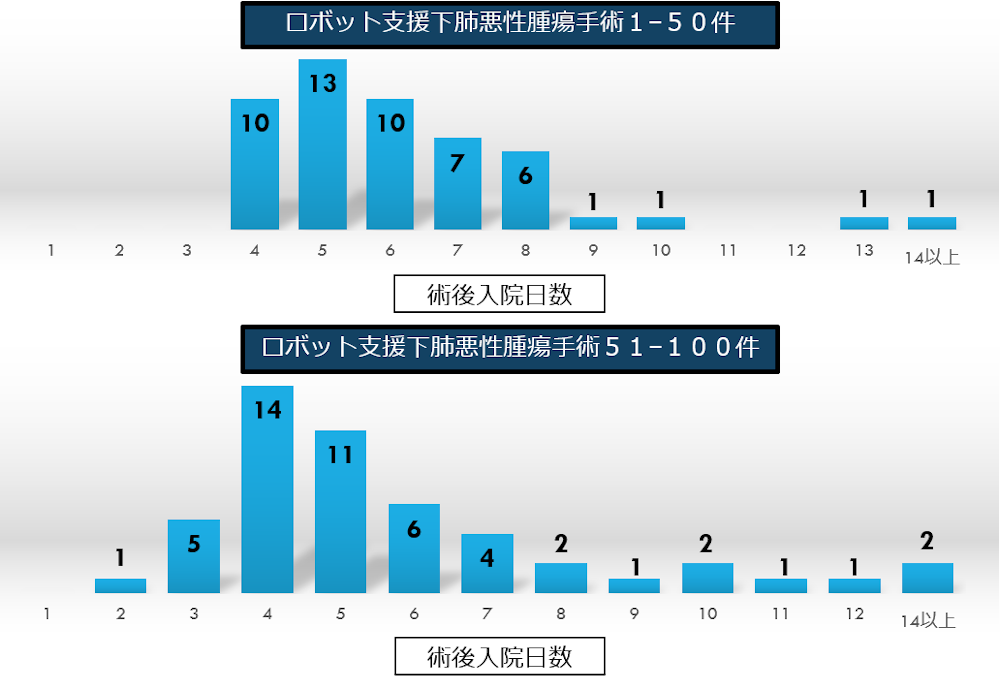

当科の特徴は、ロボット手術を積極的に取り入れていることです。2019年12月のロボット手術開始以来、合計400例のロボット手術を行い、肺がん手術(肺葉切除あるいは区域切除)は、300件を施行しております(2025年1月現在)。

その結果、当科で過去に行われてきた胸腔鏡手術の臨床経過を大きく改善する結果が得られています。従来当科では、術後7日前後の入院が肺がん手術の標準経過でありましたが、現在は術後4~5日前後で退院されることが多いです。

今回、2024年1月から6月末までに当科で行われたロボット支援下肺がん手術(肺葉切除)の全結果をグラフにいたしました。

その結果、8割以上の患者さまが術後6日以内に退院され、9割以上の患者さまが術後7日以内に退院されました。ロボット手術は、痛みが少なく、精度が高いため、早期回復・早期退院につながったと考えております。

早期退院された場合は、翌週の外来に通院していただき、状態のチェックをしておりますが、その頃になると患者さま自らの判断で、痛み止め内服をすでに終了していることも珍しくありません。

| 全手術数 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 265 | 280 | 313 | 308 | 377 |

単孔式胸腔鏡手術のご案内

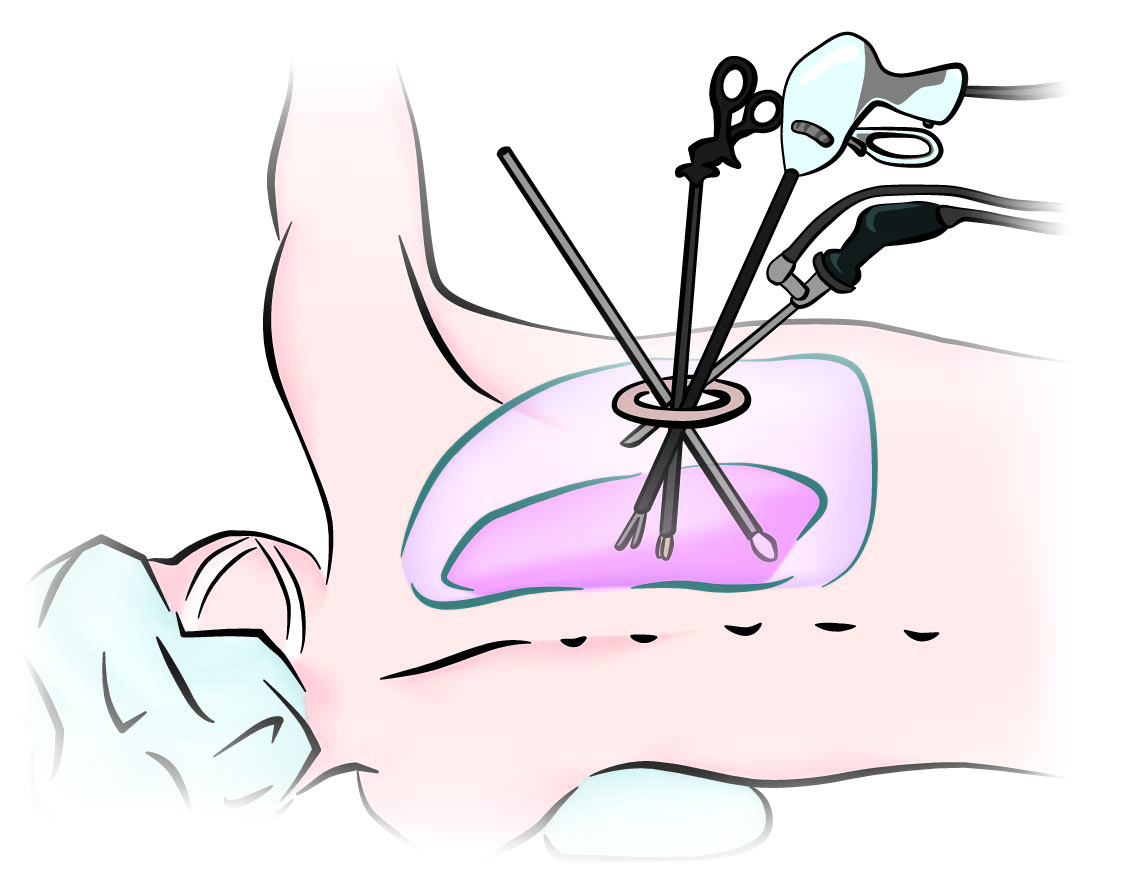

単孔式胸腔鏡下肺葉切除術は、2011年に上海肺科病院のスペイン人医師Diego Gonzalez-Rivas氏が報告した術式です。

文字通り数cmのポート孔1つのみから手術を行う手法です(単孔式胸腔鏡研究会の定義では4cm以下)。孔1つから最大5個の手術器具を入れて手術を行っていますが、

器具どうしの干渉を避けるために、本術式のために開発された特殊な形状の器具を使用しています。

単孔式胸腔鏡下手術の利点は、手術における開胸創が極力小さくできることで、術後の痛みが少なく、結果的に早期退院が可能となる点です。

当科の主流であるダビンチ手術と単孔式手術のそれぞれの特徴を活用し、各々の患者さんに適切な手術方法を提供できる体制を整えております。

当科における気胸手術の特徴

当科診療の柱の1つは気胸治療です。全国有数の診療実績(入院)を確立するまでに、皆さまからの信頼をいただいております。

難治性気胸治療に粘り強く取り組む一方で、若年性気胸では、低侵襲治療・早期退院(概ね術後2~3日で退院)を実行してきました。

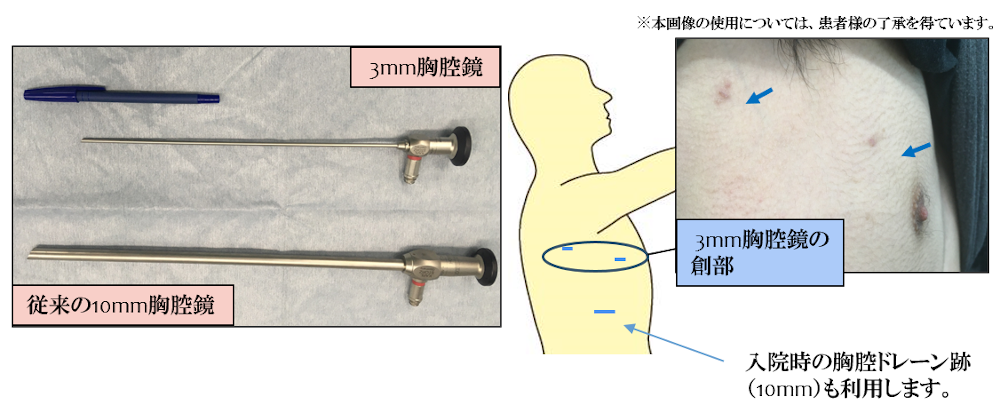

診療体制をさらに強化するため、3mm胸腔鏡(4K画像)を導入し、さらなる低侵襲手術を実現しています。

従来の小径スコープは、通常の10mmスコープと比較して、視野が狭い、画面が粗雑で暗いなどの欠点がありました。

従来の小径スコープは、通常の10mmスコープと比較して、視野が狭い、画面が粗雑で暗いなどの欠点がありました。

当科で使用している3mmスコープは、4Kの画像であり、これらの欠点を大きく改善させました。

3mm内視鏡での手術は、単に全ての機器を小さくしただけの手技ではありません。ポート(孔)1~3個を開けて行う作業ですが、1か所は、10mmを開けなければ自動縫合器が使用できません。

また、カメラも3mm内視鏡と10mm内視鏡を両方使用します。鉗子も5mmと3mm対応のものがあります。

つまり、大きさが異なる複数の孔を利用し、異なる大きさの機器を使用する部位、順序を工夫し最終的に可能な限り小さい創部で最大限の手術の質を確保するのです。

このような工夫を行い、痛みが少ない手術、審美性に優れた手術を構築しています。3mmポート部の手術跡は、数ヶ月でほとんどわからなくなることも珍しくはありません。

比較的若年者が多いシンプルな自然気胸という疾患は、難治性の続発性気胸の治療のようなあらゆる工夫を総動員することが必要な困難な状況になることは少ないですが、

このようなシンプルな疾患であっても、まだまだ我々が努力し、診療の質をあげる余地があると考えています。

当科における縦隔腫瘍手術の特徴

当科では、2019年末よりダビンチ(手術支援ロボット)を用いた縦隔腫瘍手術を行っております。ロボット手術の経験を積み重ね、術後短期間で退院可能となりました。

患者さんのご希望があれば、疾患によって当日退院も行っています。

当科における膿胸手術の特徴

膿胸は、胸腔(肺の周り)に膿瘍が貯留する疾患です。抗菌薬による内科的治療とドレナージや手術などの外科的治療を組み合わせて治療を行います。

本疾患の治療期間は2~3週間以上かかることが珍しくなく、患者さまと医療スタッフが共に根気よく治療を継続することが重要です。当科は、膿胸の患者さまも積極的に受け入れ治療を行ってまいりました。

今後も、当科のフットワークを生かし、積極的に診療を行ってまいります。

各診療科の医師情報の詳細につきましては、C館1階 地域医療連携室までお問い合わせくださいませ。

診療実績

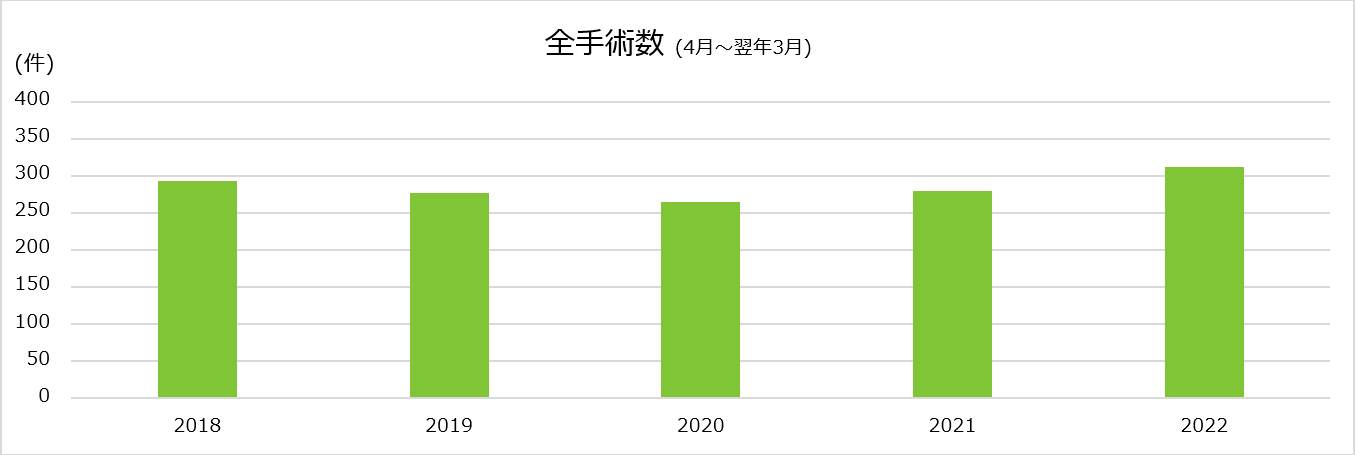

全手術数

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 265 | 280 | 313 | 308 | 377 |

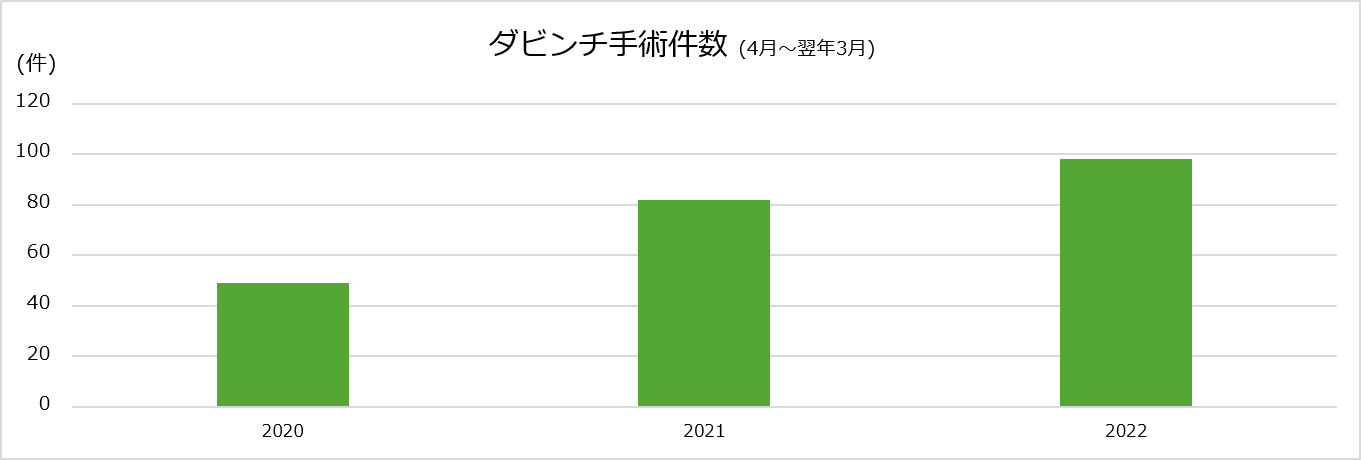

ロボット手術件数

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 49 | 82 | 98 | 67 | 107 |

※2023年度にロボット手術が減少した理由は、他の低侵襲手術である単孔式手術を導入したためです。

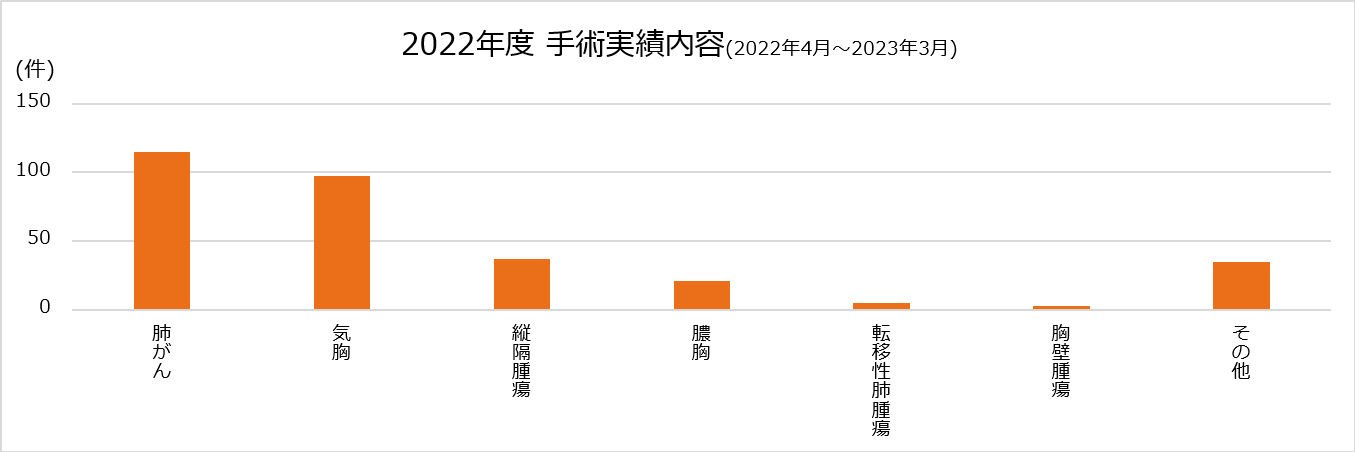

2024年度手術実績内容

| 肺がん | 気胸 | 縦隔腫瘍 | 膿胸 | 転移性肺腫 | 胸壁腫瘍 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 140 | 105 | 36 | 41 | 15 | 3 | 37 |

主な対象疾患・検査・治療

主な対象疾患

- 原発性肺癌

- 転移性肺腫瘍

- 良性肺腫瘍

- 自然気胸

- 縦隔腫瘍

- 胸壁腫瘍

- 膿胸など

実施可能な検査・治療

- 疾患に対する外科的治療(胸腔鏡手術など)

- 気管支鏡

- 気管支鏡下生検

- 気道ステント治療

- 硬性鏡

- レーザー焼灼術

- CTガイド下肺生検

- 縦隔鏡

呼吸器病センター(呼吸器外科) 外来担当医表

外来担当医表

呼吸器病センター(呼吸器外科)よりお知らせ

- 夜間・休日につきましても、急患の方は、救急外来にて24時間受付いたしますのでご連絡ください。

- 肺がん診療のご案内

- 気胸センターのご案内

| 午前 | 午後 | |

|---|---|---|

| 受付時間 | 初診 8:00~11:00 再診 8:00~11:30 |

初診 12:40~16:00 再診 12:40~16:30 |

| 診療時間 | 8:30~12:00 | 14:00~17:00 |

診療科や担当医により診療時間が異なる場合があります。

下記の担当医表をご確認ください。

担当医表 (呼吸器病センター(呼吸器外科))

2026年2月1日現在

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 太田 英理 | 小林 零 | 山岡 大将 | 川野 亮二 | 小林 零【第3週・初診のみ】 受付時間11:00まで |

|

| 永山 加奈 | SAS外来

【再診のみ受付】 高橋 保博 |

|||||

| 午後 | 小林 零 | 永山 加奈 |

休診・代診、診療時間変更等、外来診療担当が変更となる場合がございます。詳細は「休代診・時間変更のお知らせ」にてご確認ください。

急な変更等によりお知らせができない場合もございますので、ご了承ください。

医師の紹介

常勤医師

呼吸器病センター(呼吸器外科)診療部長 小林 零

- 専門分野

- 呼吸器外科

- 専門医認定/資格等

- インテュイティブ社認定ダビンチ執刀医

- 厚生労働省麻酔科標榜医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 日本ロボット外科学会専門医 国内A(Robo-Doc Pilot認定)

- 日本外科学会外科専門医・指導医

- 日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定制度認定医

- 日本呼吸器外科学会呼吸器外科専門医・評議員

- 日本呼吸器外科学会認定ロボット支援手術指導医(プロクター)

- 日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

- 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医

- 肺がんCT検診認定医機構認定医

呼吸器病センター(呼吸器外科)医長 永山 加奈

- 専門分野

- 呼吸器外科

- 専門医認定/資格等

- インテュイティブ社認定ダビンチ執刀医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 日本ロボット外科学会専門医 国内B(Robo-Doc Pilot認定)

- 日本外科学会外科専門医

- 日本呼吸器外科学会呼吸器外科専門医

- 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医

医員 川野 亮二

- 専門分野

- 呼吸器外科

- 専門医認定/資格等

- 日本がん治療認定機構がん治療認定医

- 日本医師会認定産業医・健康スポーツ医

- 日本外科学会外科専門医・指導医

- 日本結核・非結核性抗酸菌症学会結核・抗酸菌症認定医

- 日本呼吸器外科学会呼吸器外科専門医・指導医・評議員

- 日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

- 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・気管支鏡指導医

- 日本人間ドック・予防医療学会認定医

- 日本臨床細胞学会細胞診専門医

- 肺がんCT検診認定機構認定医

医員 山岡 大将

- 専門分野

- 呼吸器外科

- 専門医認定/資格等

- インテュイティブ社認定ダビンチ執刀医

- 日本ロボット外科学会専門医 国内B(Robo-Doc Pilot認定)

- 日本外科学会外科専門医

医員 太田 英理

- 専門医認定/資格等

- インテュイティブ社認定ダビンチ執刀医

- 日本外科学会外科専門医

医員 天田 俊平

SASセンター長 高橋 保博

- 専門分野

- 呼吸器外科

- 睡眠時無呼吸症候群

肺がん診療

当科の外科治療は、内視鏡を用いた手術(ロボット手術、胸腔鏡下手術)を行っている一方、標準的な手術では切除しきれない癌を周囲の臓器とともに切除を行うような大きな肺がんの手術(拡大手術)にも取り組んでいます。

また、呼吸器病センター(呼吸器内科)、放射線治療科、病理診断科との連携が円滑であり、手術、抗がん剤治療、放射線治療(サイバーナイフなど)を有機的に組み合わせることで、それぞれの長所を生かした集学的肺癌治療を実現しています。

※週刊朝日MOOK「手術数でわかるいい病院2019」に『肺がん』がランクインしました!詳細PDF

※週刊朝日MOOK「手術数でわかるいい病院2024」に『肺がん』がランクインしました!詳細PDF

肺がんについて

- 年々増加している肺癌患者

- 肺癌の種類

- 肺癌の診断法

- 肺癌の病期(癌の進み具合)

- 手術前の検査

- 治療法の選択(どのように治療するか)

- 手術不可能と判断された場合の治療方針

- 肺癌の手術

- 入院期間

- 術後の通院治療について

年々増加している肺癌患者

厚生労働省の資料によると、死亡原因の第1位が悪性新生物となっており、年間30万人以上が本疾患で亡くなられています。また、悪性新生物の中で肺がんが、全人口対象で1位かつ男性のみでも1位になっています。今後も肺がん患者は増加していくといわれています。

肺癌の種類

肺がん(肺の悪性腫瘍)は、大きく分けて次の3つに分類されます。

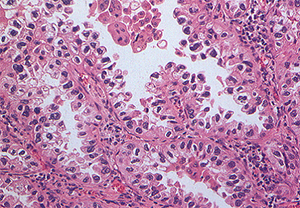

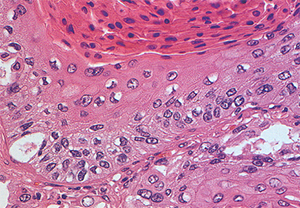

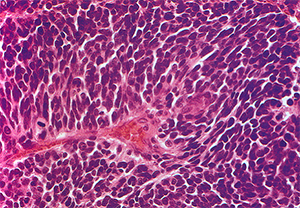

非小細胞肺癌

肺癌のなかで最も多く、約80%を占めます。構成する癌細胞の形態から主に腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌などに分類されます。病期によっては、手術による治療効果が最も期待できるグループともいえます。

小細胞肺癌

肺癌のなかでもとくに増殖の早い癌です。小細胞肺癌は抗がん剤や放射線治療に反応することが多いため、これらによる治療がメインになります。

一昔前では、手術は効果なしといわれていましたが、現在のデータでは、初期小細胞肺癌に対し手術と抗がん剤治療を併用することで、抗がん剤のみによる治療効果をさらに改善することが証明されています。

転移性肺腫瘍

他の部位や臓器にできた癌が肺へ飛んできた場合に転移性肺腫瘍と言います。例えば、もともとの癌が腎癌であれば、腎臓から肺に転移して、肺に腫瘤をつくった場合を言います。肺に存在していても、細胞は腎臓のがん細胞なのです。腫瘍の性質、動きは、肺癌の動きと異なります。そのため、治療方針はもとの主治医とよく相談して決定することが重要です。われわれは、肺癌治療で培った技術を応用して、肺に存在している腫瘍を切除しています。

肺癌の診断法

レントゲンやCTで影が見つかった・・・。

レントゲンやCTで影が見つかった・・・。いったいこの影の正体は?

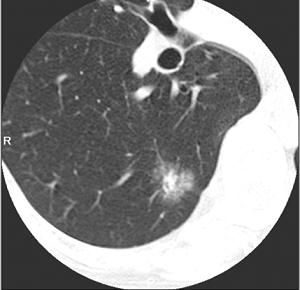

CT画像で経過を見る

肺癌診療でどんなに経験のある医師であっても、CT(レントゲン)画像を見ただけでは、『肺がん』か『炎症などの良性変化』なのかわからない病変があります。この場合、1〜3ヵ月後のCT画像と比較することで診断できる場合があり、例えば、炎症の影ですと縮小したり消滅したりします。逆に悪性腫瘍(癌)では、大きくなることが多いです。経過を見ることが、危険であると判断される場合は、早めに次の検査へ進む場合もあります。

PET検査を行う

当院では、術前検査に積極的にPETを取り入れてきました。PETは、病変部の代謝能をみることで細胞の悪性度を判定いたします。悪性度の高い部分は、画像で明るく表示されます。全身を同時に検査できるのも特徴です。

細胞を採取する

肺癌診療に精通した施設でありますと、CT画像診断やPET検査でかなりの精度まで良悪性が判定可能ですが、それぞれの検査には弱点があり、最終的には下記の手段にて細胞を採取して、肺癌と判定することが多いです。

細胞採取法

- 気管支鏡

- 口から気管に内視鏡をいれて病気の場所を確認し、その部位を一部取ってくる方法です。

- CTガイド下肺生検

- 皮膚の上からCTの画像をガイドに、病気の部位を針で刺しその部位を一部取ってくる方法です。合併症として検査によって肺が破れ、空気が漏れ気胸になったり、出血する、あるいは逆に針から肺血管へ空気が入り込むことなどがあります。

- 胸腔鏡を用いた肺生検

- 全身麻酔を行って、病気の部位を手術的に採取する方法です。気管支鏡やCTガイド下肺生検とは異なり、すべての行程が術者の視野の中で行われるため、作業の安全性がもっとも高いと考えられます。欧米の肺がん診療ガイドラインでは、画像診断のみで肺癌の可能性が高いと考えられる場合、気管支鏡やCTガイド下肺生検が省略可能であるといわれています。

当科では、肺癌の可能性が高いと判断された方には、負担を少しでも軽減する目的で、胸腔鏡で生検を行い術中に確定診断をつけ、続いて根治的な手術を施行する方法を積極的に行っています。

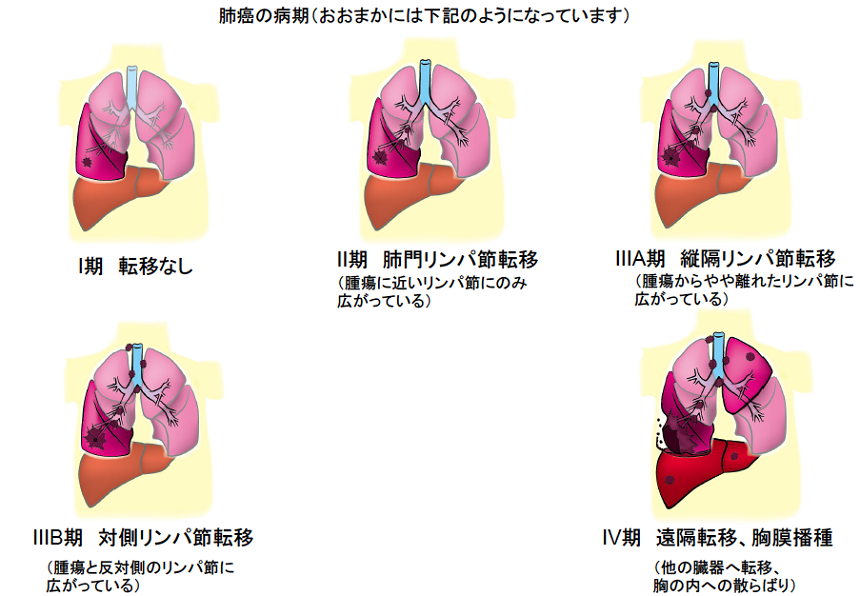

肺癌の病期(癌の進み具合)

肺癌の細胞が確認された場合(あるいは、画像上肺癌の可能性が高い場合)に、治療方針決定に重要なのは進行度(ステージ)です。ステージI、II、III、IVの4段階に大別されます。

| ステージ I | 肺内に癌が限局し、リンパ節に転移がない場合 |

|---|---|

| ステージ II | 肺内に癌が限局し、リンパ節に転移がない場合 |

| ステージ III | 肺の外側(しかし同側の胸の中に限定)のリンパ節にまで癌細胞が広がっている場合 |

| ステージ IV | 他の臓器に転移している、胸膜に播種(散らばっている)の場合 |

CT、MRI、PETの検査を進めることで術前の病期診断精度を高めより適切な治療方針決定を行います。病期は、手術前と手術時、そして術後の顕微鏡検査にてそれぞれ行われますが、必ずしも一致しないことがあります。

術後の顕微鏡検査で決定する病理病期がもっとも重要な病期で、再発予防目的の抗がん剤治療を行うかなどの判断材料となります。

手術前の検査

肺癌がすべて切除できても、日常生活に大きな支障がでてしまっては・・・。手術のあとの生活を予測する目的に、各種検査を行います。主に心疾患(心電図、心臓超音波検査、心筋シンチグラム)、呼吸器疾患(呼吸機能検査)をチェックします。

治療法の選択(どのように治療するか)

治療法は、おもに術前の病期(ステージ)に基づいて決定します。

Stage I、Stage Ⅱは、全身状態に問題なければ手術療法が望ましいと考えられます。Stage Ⅲは、多種多様な病態を含んでおり、手術の効果がある場合とない場合がありますので、各種検査を総合的にみて手術適応を決定いたします。

抗がん剤治療は、最新のデータに基づいた標準治療を行います。肺癌に対する免疫療法は新たに保険適応となった比較的新しい治療法であり、手術・放射線治療・抗がん剤治療につづく第4の治療法として効果を上げています。

その他、温熱療法などがありますが、現在のところ、いずれの方法も治療効果は不明です。

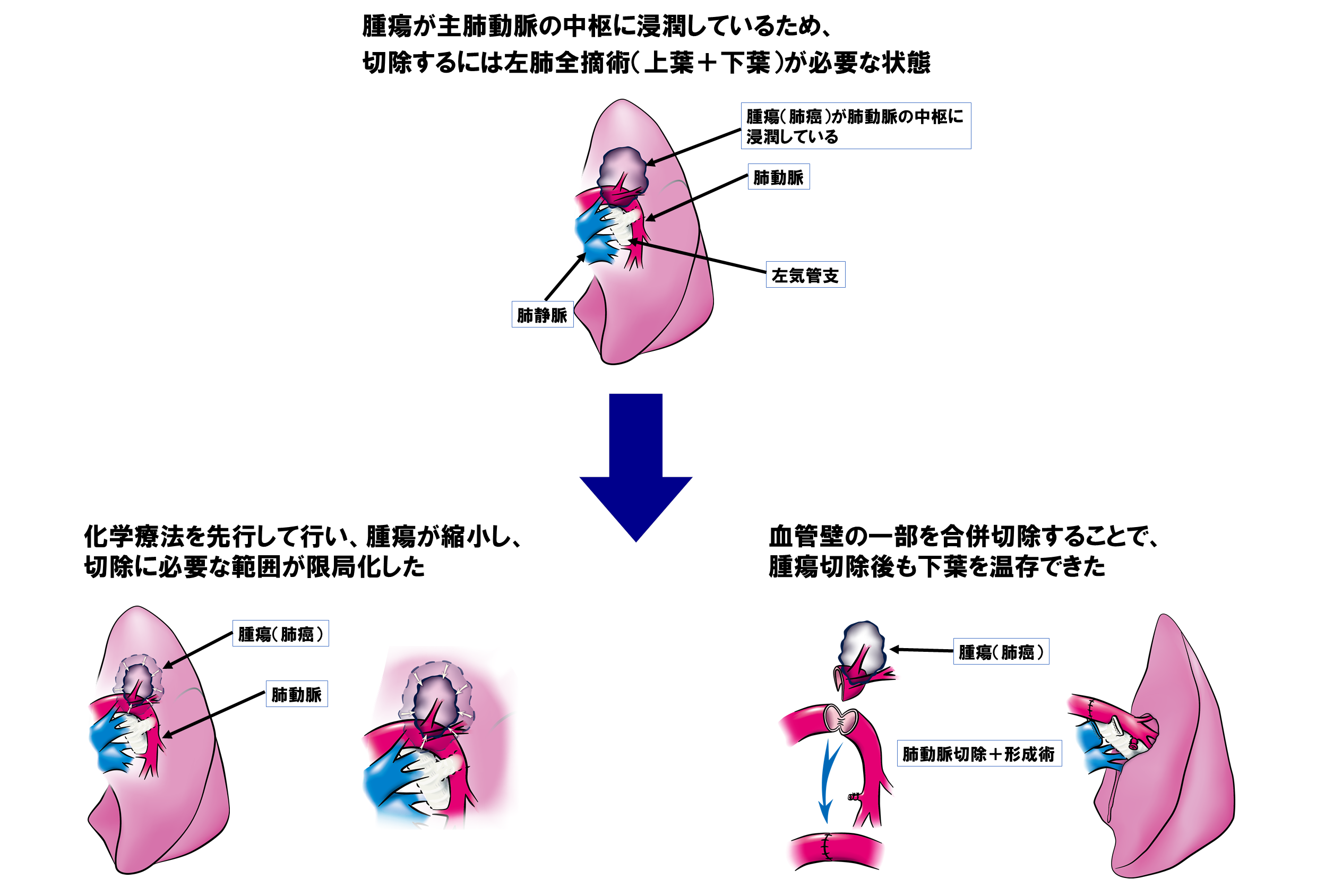

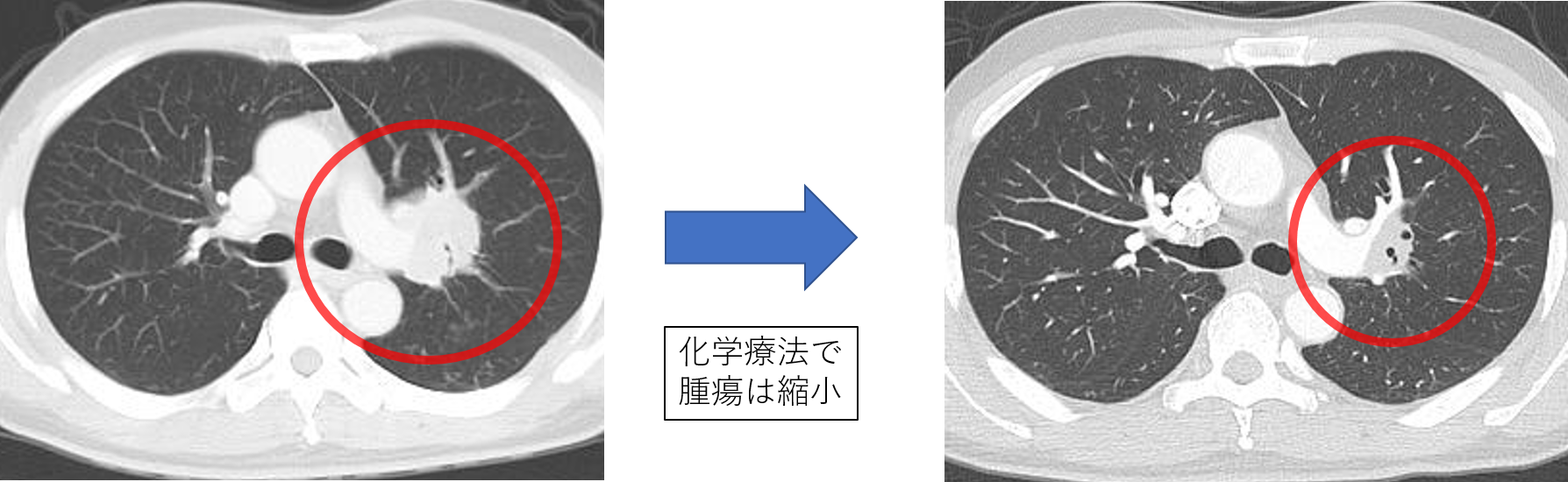

手術不可能と判断された場合の治療方針

肺がんは発見された時点で、約6割の方が手術できない状態であると言われています。手術(切除)不可能と判断される理由は、主に2つに分類されます。

1)肺癌が進行し、手術では病変を完全切除できない場合

2)切除を行った場合、通常の生活に大きな支障をきたす可能性が高いと予測される全身状態(低心肺機能など)である場合

上記に対し行われることが多い方針

1)の場合

まずは化学療法(抗がん剤、免疫療法)を行い、腫瘍を縮小限局化され、手術可能となった時点で手術を行います。

抗がん剤によって、切除範囲が縮小する場合もあります。

2)の場合

まずはさらに正確な評価を行う目的で、心肺負荷試験を行います。それによって、手術可能であると判断できる場合も少なくはありません。

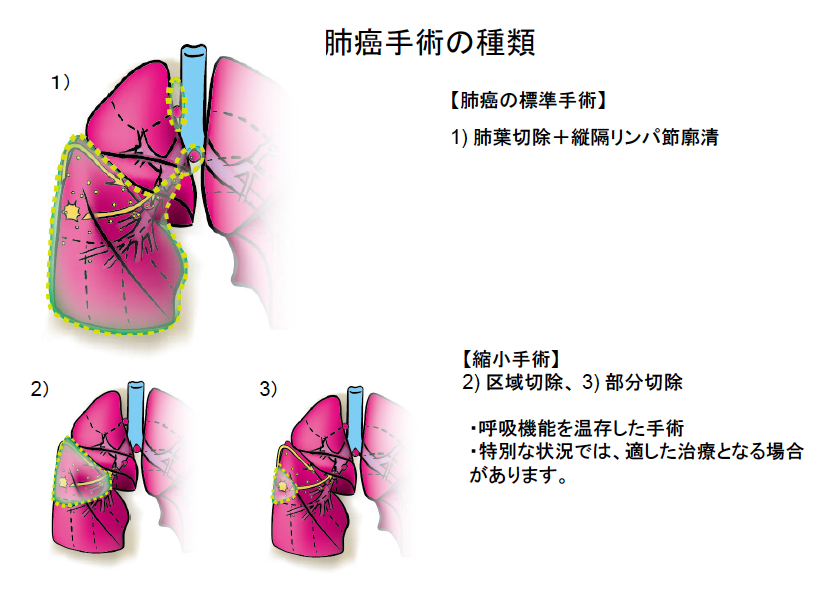

肺癌の手術

切除する肺の量などにより、以下に分類されます。

肺葉切除術

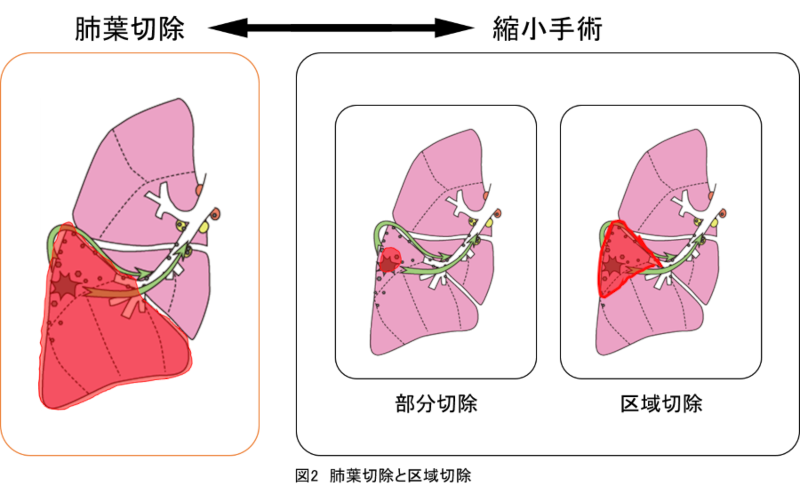

腫瘍が存在する肺の部屋(肺葉)と縦隔リンパ節を切除する術式です。過去の世界的研究により、もっとも安全・確実な術式とされています。

区域切除術、部分切除術

近年の研究により、肺がんの中には比較的周囲への広がりが殆ど無く、腫瘍の部分さえ切除すれば、ほぼ100%に近い根治率を示すものが存在するとわかっています。そこで、このような腫瘍に対しては、正常な肺を多く残す術式を積極的に採用し、高齢者など肺機能の悪い方に対しても、その方に応じた切除量をデザインします。

2022 年The lancet に掲載された日本発の臨床試験の結果により、小型肺がんに対する標準治療が大きく変わりつつあります。

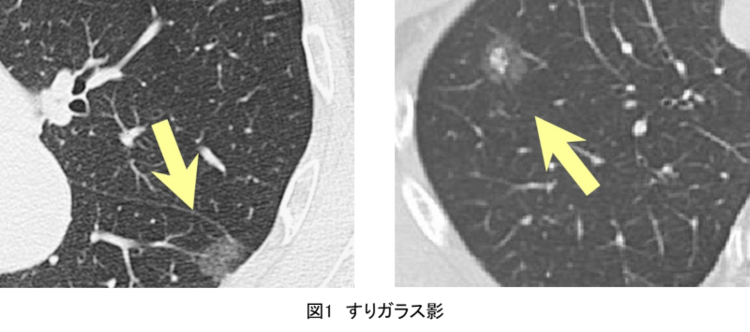

具体的には、すりガラス影主体の腫瘍(薄い影の割合が多い腫瘍)[図1]なら、今までの標準治療である肺葉切除だけではなく区域切除(小さく肺を切除する手術)も選択肢となっています。

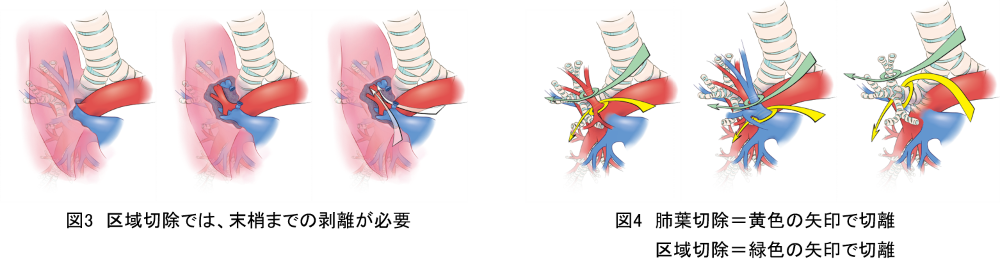

区域切除は、肺葉切除と比較してより高度な知識・技術が必要である手術であるとも言えます。 その理由は、肺の血管(動脈・静脈)、気管支を今までよりも枝分かれした後で、切除すべきものと残すべきものを見極めて処理をしなければいけないからです。

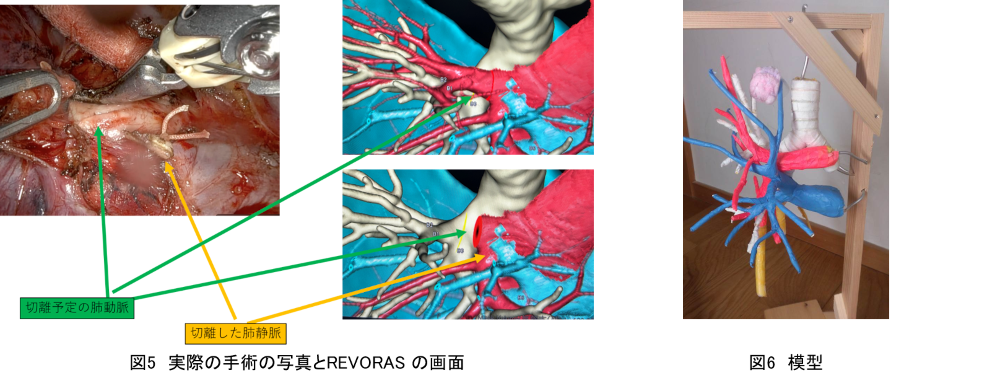

当院では、この度、手術シュミレーションシステム(REVORAS)を新たに導入しました。

このAIの導入により、手術の精度が飛躍的に上がっています。詳しい内容は以下の通りです。

A)術前に撮影した造影CT をもとに、肺の構造を3D立体モデルで表示します。

B)腫瘍の位置設定することで、どのような手術が可能かが表示されます。

C)その場合、どの血管、どの気管支を切ればいいか、どの位置で切離すべきかが自動で解析され、表示されます。ロボット手術では、出血が少ないため、血管や気管支などの構造が観察しやすく、術前にAIで作成した3Dモデルとほぼ同じイメージで手術を進めることができます。

また、ロボットでは、今までの内視鏡手術では困難であった肺の裏に入り込むような手術が可能です。

この場合、 我々が慣れていない方向から、 血管や気管支を観察し切離などを行わなければいけません。このような手術では、肺を持ち上げた状態(肺を逆方向の斜めから見た状態。つまり慣れていない視野。)で作業を行いますが、血管・気管支の走行は、複雑な構造であるため、ヒトの理解を超えています。

現在我々は、シミュレーションシステムで作成した3D立体モデルを画面上で回転させることで、切除すべき血管・気管支などが安全・確実に判断できます。ロボットとシミュレーションシステム(REVORAS)の導入により、飛躍的な進歩を肌で感じています。

拡大手術

肺癌が肺だけにとどまらず周囲の臓器(胸壁、肋骨、大動脈、心臓)などに及んでいた場合でも、手術によって根治できる可能性はゼロではありません。心臓外科、消化器外科、整形外科、など関係診療科と連携し合同で拡大手術を行う方法です。

入院期間

通常は、手術前日に入院します。手術後は、術後4~7日程度で退院可能な状態となります。退院日は、ご本人やご家族と相談し決定いたします。

術後の通院治療について

癌の治療は、目に見える腫瘍を切除する事だけを最終目的としません。術後の再発率を抑える治療を続けて行う場合があります。

手術後に確定した病理病期(ステージ)に従って、IB期では抗癌剤の内服を、II期、III期では抗癌剤の点滴を行い、目に見えないレベルの遺残している可能性のある癌細胞を攻撃することで、更なる治療効果が期待されます。

また、手術、抗癌剤治療が終了したあとも、通院にて再発チェックし、診療を継続いたします。

お問い合わせ

03-3967-1181 (代表)

呼吸器病センター(呼吸器外科)外来

緊急時の連絡先

月曜〜金曜 8:00〜19:00 / 土曜 8:00〜17:30

03-3967-4275

地域医療連携室

上記以外の時間帯

03-3967-1181

救急外来

セカンドオピニオンの受け入れ

他院で診断や治療を受けられている患者さんであっても、当科の外来で各種の相談を受け付けています。

事前にご連絡いただければ、随時対応いたします。ご相談は、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

気胸センター

当院では救急外来の充実に伴い、「突然の胸痛」で発症する「気胸」の患者さまも多数受け入れ(年間約120名)、治療を行っております。

その経験を基礎にさらに気胸の診療体制を充実すべく、この度気胸センターを開設しました。気胸は良性疾患であり、数日の治療で改善することも珍しくありません。

しかし、状況によっては、命に関わる状況となることや治療に難渋し長期の入院加療を要する場合もあります。

当科で治療を受けられる方に少しでも質の高い治療を提供できるように、日々努力しています。何卒よろしくお願いいたします。

NCDについて

当科は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。

当科は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。

詳しくはこちらをクリックしてください。