診療科のご案内

循環器内科

フットケア外来

フットケア外来について

近年、糖尿病や高血圧、喫煙など生活習慣病に基づいた全身の動脈硬化疾患が増えています。心臓の冠動脈に動脈硬化が起これば心筋梗塞や狭心症、脳血管や頸部の血管の動脈硬化が起これば脳梗塞の原因になります。同様に下肢では閉塞性動脈硬化症(末梢動脈性疾患)となり、重症になれば足の壊疽を起こします。

また、末梢動脈性疾患の約6割に脳血管障害または冠動脈(心臓)疾患を合併しているとも言われています。足の傷や壊疽がある重症虚血肢という状態になると、大腸癌よりも予後が悪いとも言われています。

そこで我々は末梢動脈性疾患および足病変の早期発見・治療が重要と考え、フットケア外来を開設いたしました。診療科の枠を超えて各科の専門医・看護師が協力して医療チームをつくり治療を行ってまいります。

下記の症状をお悩みの方は、当院フットケア外来を受診ください。

平成27年1月より、フットウェア外来を併設いたしました。

フットウェア外来抹消動脈疾患/フットケア

心臓の栄養血管(冠動脈)以外の血管を総称して末梢動脈と呼んでいます。高血圧症・脂質異常症・糖尿病・喫煙などの生活習慣病による動脈硬化は冠動脈以外の血管を侵すことも多く、末梢動脈疾患として治療の対象になることもあります。末梢動脈の動脈硬化により血流が悪化することで、栄養や酸素を受け取れない臓器・骨・筋肉などに様々な症状が現れ、死に至ることも少なくありません。

当科では主に下肢を中心とした末梢動脈疾患、およびそれに付随する難治性の下肢の傷や潰瘍の治療(フットケア)を10年以上継続してきました。その経験をもとに、血流・傷・リハビリ、それぞれのエキスパートより、個々の患者さまに最適な診療スタイル、治療内容をご提案させていただきます。

症状

- 足がしびれる

- 感覚が鈍い

- 足が冷たい、冷たく感じる

- 足の色が悪い

- 歩くと足が痛む (立ち止まると痛まない)

- 指に変形がある

- 安静にしていても足が痛む

- 傷が治らない、治りにくい

末梢動脈疾患の中で最も症状が現れやすいのが下肢(下腹部から足先まで)です。

血流低下により治らない傷を放っておくと、細菌が体内で繁殖しやすくなり、最終的に死亡する可能性が高くなります。死亡の可能性はがんと同様、またはそれ以上と言われます。

原因となる病気

PAD: 末梢動脈性疾患 (ASO: 閉塞性動脈硬化症)

主に手足に血液を届ける末梢動脈に動脈硬化症が生じることで、血管の一部が狭くなったり、つまることにより、血液が通いにくくなる病気です。血液が十分に行き届かないことで様々な症状が現れます。

糖尿病

インスリンの不足により、慢性的に続く高血糖や代謝異常が起こります。

網膜や腎の網小血管症、全身の動脈硬化を起こしてしまいます。

また、糖尿病による神経障害があると痛みに対する感覚が失われ、また網膜症により視力が低下することで、外傷に気づかないことがあり、重症化しやすくなってしまいます。

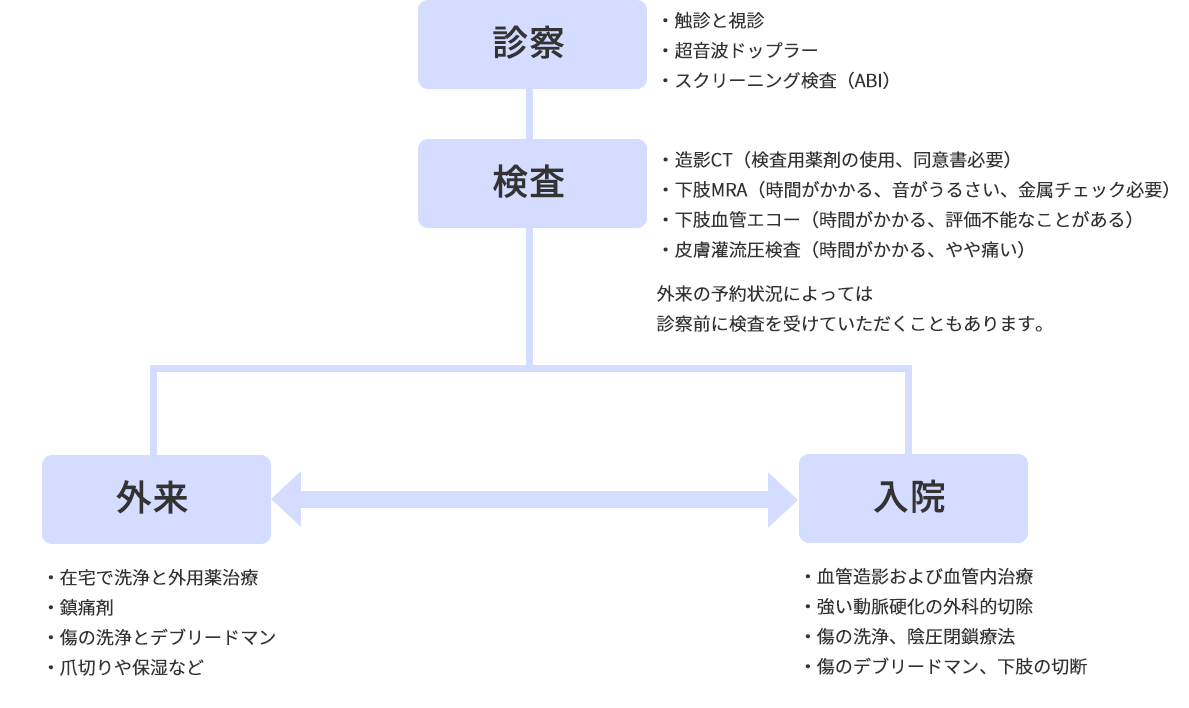

受診の流れ

必要に応じてフットウェア外来へ

診察・検査について

視診・触診

傷の診察および主な血管の触知の有無を診察します。

超音波ドップラー血流計

血流が低下した状態で血管の触知が不良でも、わずかな血流を検出します。

足関節・上腕血圧比(ABI)

動脈硬化の程度を評価する検査です。手と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を測定します。

造影CT(下肢CT)

造影剤を使用して、下肢の血管の全体像を撮影します(下肢の傷の状態を評価する場合、造影剤を使用しないこともあり、その場合は血管の評価はできません)。撮影時間が短いですが、造影剤という薬剤を使用します。

MRA(下肢のMRI)

造影剤を使用せずに下肢の血管の全体像を撮影します(傷や感染の状況を評価する場合もあります)。造影剤は使用しませんが、撮影時間が長く、動いてしまうと評価がしにくくなります。

下肢血管エコー

超音波を用いた画像で血管を評価します。最も侵襲は少ないですが、血管が硬すぎる(石灰化)と評価不能になることがあります。

下肢動脈造影

最終的に狭窄の有無の白黒をつける検査です。動脈に管(カテーテル)を入れる検査で、検査入院が必要となります。

皮膚灌流圧(SPP)

皮膚に血流計をあててABIでは測定できない、微小な血流を測定します。

ABI測定などでは評価が難しい浮腫や、糖尿病などによる血管の石灰化を伴う患者さまでも比較的、容易に検査ができ、また最末梢の足部皮膚レベルの評価が可能です。主に傷が治るかどうかの判定のため、局所(傷の近く)の血圧を測定します。

治療について

血管内治療(カテーテル治療)

血流の改善を図るため、閉塞・狭窄した血管を風船で拡張したり金属の金網で裏打ちしたりします。

血管内膜摘除術(手術)

風船で広げられない石のように硬い動脈硬化を手術で除去します。

血管バイパス術

血管の閉塞・狭窄を飛び越えてバイパス血管(ご自身の静脈ないし人工血管)をつなぎます。

傷の洗浄

傷を洗って細菌を洗い流します。ご自宅で患者さまご自身でできる治療です。

外用薬治療

細菌感染の予防、壊死した部位の軟化など、用途に合わせて外用薬を使い分けます。

デブリードマン

残念ながら壊死した部位は体にとっては異物と同様ですので、それらを取り除く作業です。

切開/切断

命を守るため、傷をなくすためにはなくてはならない方法です。常に治療の一つとして念頭に置く必要があります。

陰圧閉鎖療法(VAC療法)

切断後の傷の治癒の促進のため、傷にフィルムを貼ったり機械をつけたりします。

末梢動脈疾患の大事な点

- 死亡する可能性の、比較的高い疾患です。少なくともがんと同等かそれ以上の死亡率となります。

- 小さな傷から、一気に命の危険のある状況に変化することがあります。小さな傷だからと言って油断できません。

- 「黒くなってしまった」場合、血管の治療などを行っても、改善する可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

- 切断は必ず考えなければならない治療方法ですが、必ず切断しなければいけないわけではありません。しかし切断なしで傷が治癒する患者さまはそれほど多くありません。

- 原因は不明ですが、経験上時に「突然死」も見られます。

フットウェア外来

フットウェア外来について

※平成27年1月より、フットウェア外来を併設いたしました。

初診の場合、まずはフットケア外来医師の診察をご受診いただきます。

以下のような方は是非、フットウェア外来をご受診ください。

- 足に傷があるのでどのような靴をはいていいのか分からない

- 治ったはずの傷がまたすぐにできてしまう

- 足の手術後で自分に合う装具を探している

下肢の潰瘍や壊疽のある患者さまは、サイズの小さい靴や踵の擦れる靴、つま先が脆くぶつけると足先に傷が増えてしまう靴など、残念ながら多くの場合その方にあった靴を履いていません。

また、歩行障害や神経障害があり下肢の変形を伴うこともよくありますが市販されている靴ではそのような変形した足には対応しておらず、傷のある部分を圧迫し続けていることも多いのです。

創部に圧力のかかったままでいると潰瘍や壊疽はどんどん進行してしまいます。

せっかく血管内治療やバイパス手術を行って血流を改善しても誤った靴を履いていると患部は治りません。

フットウェア外来では、専属の義肢装具士が患者さまひとりひとりにあった靴を作成しています。

例えば、重症虚血肢により拇趾底に壊疽がある場合はその部分に圧力がかからないように除圧のインソールを作成し、圧迫により趾間に潰瘍を作らないように適切なサイズのシューズを選びます。

正しい靴選びは創傷治癒の助けとなるだけでなく、新たな傷を防ぐ効果もあります。

様々な事情により足趾や下腿を切断になった場合でも、その歩行能力を出来るだけ保つように義足や装具を作成します。

変形した足の場合でも適切な靴や装具を作ることで足の状態は大きく改善します。

当院のフットウェア外来では、フットケア外来を担当する医師と協力し、同じ目線で靴・装具を作成することで、効率的に下肢の治療が行えるようになりました。ご希望の方は是非ご受診ください。

インソール1

インソール1

インソール2

インソール2

オルトα

オルトα

キャストシュー

キャストシュー

こみち

こみち

サージカルメディカルシュー1

サージカルメディカルシュー1

サージカルメディカルシュー1

サージカルメディカルシュー1

ペグアシストインソール

ペグアシストインソール

下腿義足PTB式1

下腿義足PTB式1

下腿義足PTB式2

下腿義足PTB式2

下腿義足PTB式3

下腿義足PTB式3

診療時間

| 木曜日・金曜日 | 午後14:00〜17:00 (予約制) |

|---|

フットケア外来・フットウェア外来をご希望の方は、循環器科外来までお問い合わせください。

TEL:03-3967-1181(代表)

フットウェア外来は初診の場合、まずはフットケア外来医師の診察をご受診いただきます。

紹介状をお持ちではない場合、初診時の選定療養費7,700円(税込)をいただきます。

担当医師・装具担当者

担当医師

- 循環器内科主任部長: 太田 洋

- 循環器内科: 坂元 博

- 形成外科: 鳥居 博子 / 加納 麻由子

装具担当者

- 有限会社吉田義肢装具研究所 村田 高嶺