病院のご紹介

病院指標

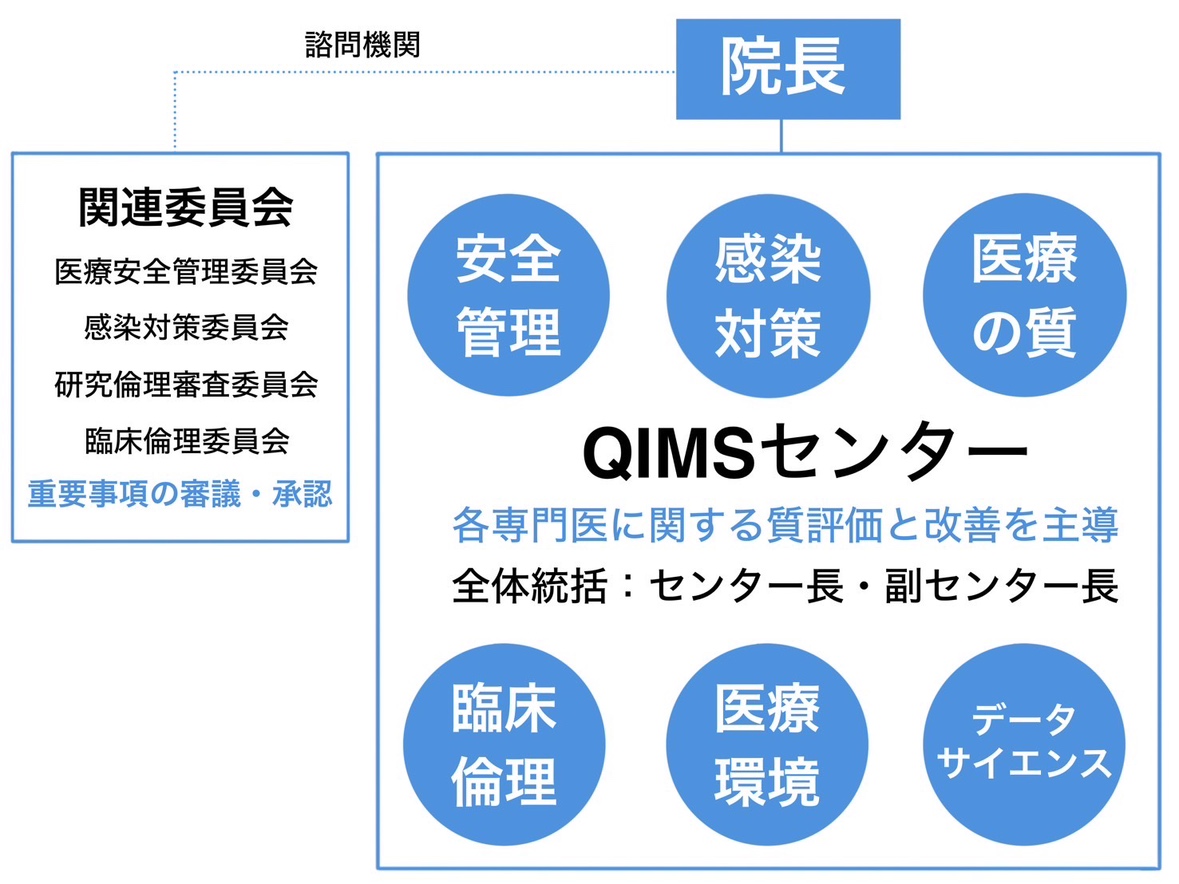

QIMSセンターについて

当院では、医療の質・安全管理部門としてQIMSセンター(Quality Improvement and Safety Center)を設置しています。

QIMSセンターは、院内の各委員会、診療科、部門と連携しながら、当院が提供する医療の質を可視化し、改善するための指導・助言・調整を行うことを通して、当院が理念に掲げる“安全で最適な医療を提供し、「愛し愛される病院」として社会に貢献する”ことを目指して活動しています。

センター長メッセージ

副院長 QIMSセンター長小松 康宏

患者さんにとっても職員にとっても信頼でき、安心できる病院となるよう、医療の質・安全の視点で、院内各部門の有機的連携を支援してまいります。

副センター長メッセージ

院長補佐 QIMS副センター長坂本 史衣

当院が提供する医療がより安全で質の高いものになるよう、改善に関わる全ての人との対話を大切にしながら活動を進めてまいりたいと思います。

QIMSセンターの構成

QIMSセンターは、医療安全管理室、感染対策室、医療環境管理室、医療の質管理室、データサイエンス室、医療倫理室から構成されています。

医療安全管理室

- 医療安全管理委員会の運営ならびに医療安全管理室業務を行う。

- 病院認証に向けた安全関連業務を行う。

- 医療安全管理に関し、センターの他の室や関連委員会と連携する。

- その他、センターが求める業務を行う。

感染対策室

- 感染対策委員会の運営ならびに感染対策業務を行う。

- 病院認証に向けた感染対策関連業務を行う。

- 感染対策に関し、センターの他の室や関連委員会と連携する。

- その他、センターが求める業務を行う。

医療環境管理室

- ユティリティ(空調・水質・ガス・通信)、建築・改築、災害・火災、清掃、廃棄物、リネン、物品、放射線、危険物質、その他の医療環境に関連する質改善業務を支援する。

- 病院認証に向けた医療環境の整備を支援する。

- 医療環境管理に関し、センターの他の室や関連委員会と連携する。

- その他、センターが求める業務を行う。

医療の質管理室

- 病院認証の準備に関わる業務を行う。

- 部門横断的な業務改善、医療の質改善活動を支援する。

- 患者体験・サービス向上に関連する業務を指導・支援する。

- 医療の質・安全管理に関連する院内方針・手順(ルール)の管理を行う。

- その他、センターが求める業務を行う。

データサイエンス室

- 電子カルテ等からのデータ抽出・提供・解析支援を行う。

- 医療の質指標の選定・測定・公開支援を行う。

- 関連部署に対し診療録記載内容の標準化と評価活動を支援する。

- その他、センターが求める業務を行う。

臨床倫理室

- 臨床倫理に関連する業務の調整を行う。

- 臨床研究倫理に関連する業務の調整を行う。

- 高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等の評価・承認に関する業務を調整する。

- 臨床倫理・臨床研究倫理に関し、センターの他の室や関連委員会と連携する。

- その他、センターが求める業務を行う。

臨床評価指標

| 項目 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|

| 1. 年次推移 | 1-1 外来延べ患者数 | ||

| 1-2 新規入院患者数 | |||

| 1-3 平均在院日数(全入院患者) | |||

| 1-4 救急車受け入れ件数、緊急入院率 | |||

| 1-5 紹介患者数 | |||

| 1-6 逆紹介患者数 | |||

| 1-7 入院患者の再入院率(退院後42日までに再入院した率) | |||

| 2. 患者統計 | 2-1 外来延べ患者数(診療科別) | ||

| 2-2 新規入院患者数(病棟別) | |||

| 2-3 在院延べ患者数(病棟別) | |||

| 2-4(a) 平均在院日数(全入院患者) | |||

| 2-4(b) 平均在院日数(施設基準届出用) | |||

| 2-5 入院患者の再入院率(退院後42日までに再入院した率) | |||

| 2-6(a),(b) 入院患者の地域分布 | |||

| 2-7 疾病分類別入院統計 | |||

| 2-8(a)〜(e) 院内がん登録件数 | |||

| 2-9 ドック受診者数 | |||

| 2-10 透析患者数 | |||

| 3. 救急医療 | 3-1 救急搬送件数 | ||

| 3-2 救急搬送後入院率 | |||

| 4. 地域連携 | 4-1 他院・他施設からの紹介患者数(診療科別) | ||

| 4-2(a)〜(c) 他院・他施設からの紹介患者数(施設別) | |||

| 4-3 他院・他施設への逆紹介患者数(診療科別) | |||

| 4-4(a)〜(i) MSW(医療ソーシャルワーカー)による退院調整実施患者の主な転院先(患者数) | |||

| 5. 死亡統計 | 5-1 疾病分類別診療科別死亡統計 | ||

| 5-2 死亡患者数・構成比率 | |||

| 5-3(a),(b) 剖検率 | |||

| 6. 手術 | 6-1 麻酔別手術件数(手術室実施手術件数)(入院外来含む) | ||

| 6-2 術式別手術件数(手術室実施手術件数)(入院外来含む) | |||

| 6-3 肺血栓塞栓症予防措置の実施率 | |||

| 7. 検査 | 7-1 画像検査件数 | ||

| 7-2 生理検査件数 | |||

| 7-3 病理検査件数 | |||

| 7-4 内視鏡検査件数(処置を含む) | |||

| 8. リハビリテーション | 8-1(a)〜(e) リハビリテーション実施件数 | ||

| 9. チーム医療 | 9-1 栄養サポートチーム加算算定状況 | ||

| 10. がん化学療法 | 10-1 化学療法レジメン数 | ||

| 10-2 化学療法施行件数 | |||

| 10-3 化学療法施行件数(診療科別) | |||

| 11. 放射線治療 | 11-1 放射線治療件数(月次推移) | ||

| 11-2 放射線治療照射部位 | |||

| 12. 診療の標準化 | 12-1(a),(b) クリティカルパスの使用状況 | ||

| 12-2 クリティカルパス別の適用症例数 | |||

| 13. 臨床研修 | 13-1 初期臨床研修医の採用実績 | ||

| 13-2 臨床研修指導医数(指導医講習会受講者) |

質の評価指標

患者満足度

外来

| 患者満足度(外来患者) 満足またはやや満足 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 67.6% | 58.2% |

| 全国平均 | 82.8% | - |

当院の医療の質に対する患者様からの総合的な評価です。当院では、外来受診の際にご経験されたことについてお尋ねするアンケート調査を通年で実施しています。ご回答いただいた内容をもとに、患者様一人ひとりのゴールや価値観に合わせた医療が提供できているかを確認し、改善に活用しています。

分 子:「この病院について総合的に満足またはやや満足している」と回答した外来患者数

分 母: 患者満足度調査に回答した外来患者数(未記入患者を除く)

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

入院

| 患者満足度(入院患者) 満足またはやや満足 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 79.6% | 76.4% |

| 全国平均 | 89.5% | - |

当院の医療の質に対する患者様からの総合的な評価です。当院では、入院の際にご経験されたことについてお尋ねするアンケート調査を通年で実施しています。ご回答いただいた内容をもとに、患者様一人ひとりのゴールや価値観に合わせた医療が提供できているかを確認し、改善に活用しています。

分 子:「この病院について総合的に満足またはやや満足している」と回答した入院患者数

分 母:患者満足度調査に回答した入院患者数(未記入患者を除く)

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

安全管理

| 入院患者の転倒・転落発生率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 2.4‰ | 2.2‰ |

| 全国平均 | 2.8‰ | - |

入院中の転倒・転落の発生頻度を表す指標です。転倒・転落によるケガが起こりにくい療養環境を提供するために活用しています。

分 子: 入院中の患者に発生した転倒・転落件数

分 母: 入院患者延べ数(人日)

計算方法 分子÷分母×1000 単位:‰(パーミル)

▼ 低い方が望ましい

| 1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 45.5件 | 44.7件 |

| 全国平均 | 45.4件 | - |

医療者がインシデント・アクシデントを報告する目的は、報告事例の検証を通して、再発防止につなげるためです。報告件数が高いことは、安全文化が醸成され、安全を重視する組織であることを表しています。

分 子: 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告件数×100

分 母: 許可病床数

計算方法 分子÷分母 単位:件(100病床あたり)

▲ 高い方が望ましい

| 18歳以上の身体拘束率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 13.2% | 11.6% |

| 全国平均 | 11.8% | - |

身体拘束を行った入院患者の割合です。身体拘束は、生命や身体を緊急的に保護する必要がある状況において、代替法が見つかるまでの間に限って行うことが許容される対策であり、原則として禁止されています。身体拘束を行わない医療を提供するために活用している指標です。

分 子: 分母のうち(物理的)身体拘束を実施した患者延べ数(device days)

分 母: 18歳以上の入院患者延べ数(patient days)

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▼ 低い方が望ましい

褥瘡予防

| 新規圧迫創傷(褥瘡)発生率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 0.03% | 0.6% |

| 全国平均 | 0.13% | - |

褥瘡(床ずれ)の発生は、QOL(生活の質)を低下させ、結果的に入院期間の長期化や医療費の増大をもたらします。褥瘡発生率は、入院後に褥瘡が発生する確率を表しています。看護ケアの質を評価し、改善するために活用している指標です。

分 子: 調査期間中にd2(真皮までの損傷)以上の院内新規圧迫創傷発生患者数

分 母: 調査期間初日(0時時点)の入院患者数+調査期間に新たに入院した患者

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▼ 低い方が望ましい

地域連携

| 紹介割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 118.9% | 136.8% |

| 全国平均 | 80.5% | - |

地域の医療機関が連携することは、切れ間のない医療を提供するために重要です。この指標は、初診患者のうち、他の医療機関から紹介されて来院した方と救急外来を受診された方が占める割合を表しています。当院と地域の医療機関との連携の度合いを評価し、改善するために活用しています。

分 子:紹介患者数+救急患者数

分 母:初診患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 逆紹介割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 40.4‰ | 44.8‰ |

| 全国平均 | 66.7‰ | - |

初診患者と再診患者のうち、他の医療機関に紹介を行った方の割合を表しています。紹介割合と同様に、当院と地域の医療機関との連携の度合いを評価し、改善するために活用しています。

分子:逆紹介患者数

分母:初診+再診患者数

計算方法 分子÷分母×1000 単位:‰(パーミル)

▲ 高い方が望ましい

| 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 45.1% | 48.5% |

| 全国平均 | 61.1% | - |

地域の医療機関との連携に関する指標です。脳卒中の急性期治療を受けた方が、その後も地域において、リハビリテーションを含む医療を継続的に受けられているか評価するために活用しています。

分 子: 分母のうち地域連携に関する算定のある患者数

分 母: 脳卒中で入院した患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 63.2% | 73.0% |

| 全国平均 | 76.8% | - |

地域の医療機関との連携に関する指標です。大腿骨頸部骨折に対する急性期治療を受けた方が、その後も地域において、リハビリテーションを含む医療を継続的に受けられているか評価するために活用しています。

分 子: 分母のうち地域連携に関する算定のある患者数

分 母: 大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

リハビリ

| リハビリ介入率① | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 53.8% | 58.7% |

| 全国平均 | 63.0% | - |

| リハビリ介入率② | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 49.2% | 51.7% |

廃用症候群・二次的合併症予防を含め早期離床・早期リハビリテーション実施が重要と言われております。この指標は当院に入院された方が、入院中どの程度リハビリテーション介入があったかを表す数値になっております。

≪リハビリ介入率①≫

分 子: リハビリテーションを実施している退院患者数(入院3日以内退院者は除く)

分 母: 病院全体の退院患者数(入院3日以内退院者は除く)

≪リハビリ介入率②≫

分 子: リハビリテーションを実施している延べ入院患者数

分 母: 延べ入院患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

救急医療

東京都 救急車受入件数(2023年度)

東京都内 第3位

区西北部(板橋区・北区・豊島区・練馬区)第1位

| 救急車・ホットラインの応需率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 70.5% | 75.6% |

| 全国平均 | 76.8% | - |

救急医療の機能を測る指標です。救急車受け入れ要請件数のうち、受け入れることができた件数を表しています。当院の救急外来は、2次救急体制をとっており、主に中等症から重症の方の診療を行っています。可能な限り多くの要請に応えることを通して地域に貢献するために活用しています。

分 子: 救急車で来院した患者数

分 母: 救急車受け入れ要請件数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

再入院割合

| 退院後4週間以内の予定外再入院割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 3.2% | 3.1% |

| 全国平均 | 2.9% | - |

退院後しばらく経ってから予定外の再入院を余儀なくされることがあります。その理由はさまざまで、避けることが難しい場合もありますが、できるだけ減らす必要があります。入院中に適切な医療が提供されていることを確認し、避けられる可能性が高い再入院を防ぐために活用しています。

分 子: 分母のうち、前回退院から4週間以内に計画外で再入院した患者数

分 母: 退院患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▼ 低い方が望ましい

| 退院後 7日以内の予定外再入院割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 1.3% | 1.3% |

| 全国平均 | 1.1% | - |

退院後早期に予定外の再入院を余儀なくされることがあります。その理由はさまざまで、避けることが難しい場合もありますが、できるだけ減らす必要があります。入院中に適切な医療が提供されていることを確認し、避けられる可能性が高い再入院を防ぐために活用しています。

分 子: 分母のうち、前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者数

分 母: 退院患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▼ 低い方が望ましい

脳梗塞

| 脳梗塞(TIA 含む)患者のうち入院2日目までに抗血小板療法もしくは抗凝固療法を受けた患者の割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 72.1% | 83.3% |

| 全国平均 | 68.2% | - |

脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)の再発を防ぐために、発症早期に抗血小板療法や抗凝固療法を開始することが強く推奨されています。ガイドラインに沿った質の高い医療が行われているか評価するために活用する指標です。

分 子: 分母のうち、入院2日目までに抗血小板療法もしくは抗凝固療法を受けた患者数

分 母: 脳梗塞かTIAと診断された18歳以上の入院患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 脳梗塞(TIA 含む)患者における抗血小板薬処方割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 90.7% | 91.2% |

| 全国平均 | 82.5% | - |

非心原性脳梗塞や非心原性一過性脳虚血発作(TIA)の再発を防ぐために、抗血小板薬の投与が推奨されています。ガイドラインに沿った質の高い医療が行われているか評価するために活用する指標です。

分 子: 分母のうち、退院時に抗血小板薬を処方された患者数

分 母: 脳梗塞かTIAと診断された18歳以上の入院患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 脳梗塞患者におけるスタチン処方割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 54.3% | 60.1% |

| 全国平均 | 50.3% | - |

スタチンには、コレステロールの合成速度を抑える作用があり、脂質異常症の治療薬として広く使われています。また、脳梗塞の再発防止には、スタチンを用いた脂質管理が有効であるとされています。ガイドラインに沿った質の高い医療が行われているか評価するために活用する指標です。

分 子: 分母のうち、退院時にスタチンが処方された患者数

分 母: 脳梗塞で入院した患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 90.9% | 97.1% |

| 全国平均 | 81.9% | - |

脳卒中の発症後できるだけ早期からリハビリテーションを行うと、日常生活動作(ADL)が向上し、入院期間の短縮されることが分かっています。ガイドラインに沿った質の高い医療が行われているか評価するために活用する指標です。

分 子: 分母のうち、入院後早期(3日以内)に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数

分 母: 脳梗塞で入院した18歳以上の患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

感染対策

| 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 84.7% | 75.2% |

| 全国平均 | 88.8% | - |

インフルエンザの院内感染を防ぐために、職員は毎年秋にインフルエンザワクチンを接種することが推奨されています。院内感染予防に対する積極的な取り組みが行われているか評価するための指標です。

分 子: インフルエンザワクチンを予防接種した職員数

分 母: 職員数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 血液培養検査において、同日に2セット以上の実施割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 94.2% | 22.6% |

| 全国平均 | 75.7% | - |

血流感染を引き起こしている病原体を正確に知るためには、血液培養検体を2セット以上採取することが推奨されています。質の高い感染症診療が行われているか評価するための指標です。

※2024年度は全国的な出荷調整が実施された時期(7~9月)を除く12月までのデータから抽出

分 子: 血液培養オーダが1日に2件以上ある日数(人日)

分 母: 血液培養オーダ日数(人日)

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| 抗MRSA薬投与に対して、薬物血中濃度を測定した患者の割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 82.9% | 89.2% |

| 全国平均 | 89.8% | - |

薬剤耐性菌であるMRSAに効く抗菌薬を投与する場合、有効な血中濃度を維持し、副作用を抑制するために、治療薬物モニタリング(TDM)を行うことが推奨されています。質の高い感染症診療が行われているか評価するための指標です。

分 子: 分母のうち、薬物血中濃度を測定した患者数

分 母: TDMを行うべき抗MRSA薬を投与した患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

薬剤管理

| 薬剤管理指導実施割合 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 75.8% | 83.0% |

| 全国平均 | 75.5% | - |

薬に関する指導や相談機会の提供は、薬の安全な使用、効果的な治療、副作用などのリスク低減につながります。また、治療計画への積極的な患者参加や決定に沿った服薬を促すため、患者安全と治療の質の向上にも貢献します。薬剤師の専門性を活かして、質の高い医療が行われているか評価する指標です。

分 子: 分母のうち、薬剤管理指導を受けた患者数

分 母: 入院患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

| アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬(PPI/H2RA)処方率 | ||

|---|---|---|

| 年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 当院 | 80.9% | 83.6% |

| 全国平均 | 83.4% | - |

アスピリンは血栓予防に有効ですが、副作用として胃腸障害を起こすことがあります。胃腸障害を防ぐために、酸分泌抑制薬を併用することがガイドラインで推奨されています。ガイドラインに沿って適切な胃保護療法が行われているか評価する指標です。

分 子: 分母のうち、退院時に酸分泌抑制薬(PPI/H2RA)が退院時に処方された患者数

分 母: 退院時にアスピリン内服薬が処方されている18歳以上の患者数

計算方法 分子÷分母×100 単位:%

▲ 高い方が望ましい

参照先

全国平均

一般社団法人日本病院会 QIプロジェクト 2023年度結果報告

J-SIPHE年報2023

令和5年度 公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療の質の評価・公表等推進事業 全日本民医連報告

救急車受入件数

厚生労働省 「構想区域の医療機関の病床数、診療実績等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html