病院のご紹介

栄養科

栄養管理

病棟担当制

当院では、集中治療室を含む全14病棟に担当の管理栄養士を配置しています。担当栄養士は栄養管理計画書を作成したり、昼食時は"ミールラウンド"を実施し、実際に患者さまが食事を召し上がっている様子を観察します。さらに、呼吸器内科、消化器外科、腎臓内科、集中治療室では病棟常駐体制をとり、週の半分以上病棟に常駐することで、より細やかな栄養管理を行っています。管理栄養士が病棟にいることで、患者さまの希望や状態をすぐに食事に反映できたり、医師や看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、社会福祉士など多職種と相談しながら栄養管理を行うことができます。

タイムスケジュール

- 8:30

- 始業、多職種カンファレンス

- 9:30

- 患者訪問、食事調整、経管栄養量調整

- 10:00

- 栄養管理計画書立案

- 11:00

- 栄養指導実施・記録

- 12:00

- ミールラウンド、食事調整

- 13:00

- 休憩

- 14:00

- 栄養指導実施・記録

- 15:00

- NST専任栄養士とNST患者の情報共有

- 16:00

- NSTカンファレンス、NST介入患者の身体計測

- 17:00

- 食事調整、経管栄養量調整

- 17:30

- 終業

チーム医療

栄養管理はどの病態においても必要です。当院では管理栄養士が様々なチーム医療の一員として活躍しています。

栄養サポートチーム(NST)

当院のNSTは専任の管理栄養士が、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、言語聴覚士、臨床検査技師とカンファレンスを行い、患者さまの治療に合わせた最適な栄養療法の提案を行っております。当院では専任の医師が多く、週5日カンファレンスを行っています。患者さま毎に、各分野の専門職が知識と技術を持ち寄り、栄養状態の改善や疾患の回復、合併症予防のための問題点を抽出し、解決策を検討しています。患者さまによって栄養障害を及ぼす原因は様々で、最適な栄養療法を模索する上では管理栄養士が中心となって、多職種とコミュニケーションを取りながら意見を出し合うことが大切になります。様々な病態の知識だけでなく、リーダーシップや提案力も養いながら管理栄養士としてのスキルアップにつながります。

回診時の測定シーン

回診時の測定シーン

タイムスケジュール

- 8:30

- 始業 NST介入患者情報収集

- 10:00

- 病棟担当栄養士と介入患者の情報共有

- 11:00

- 新規介入患者の抽出

- 12:00

- ミールラウンド

- 13:00

- 休憩

- 14:00

- 食事調整・カルテ記載

- 15:00

- NSTカンファレンス・病棟回診①

- 16:00

- NSTカンファレンス・病棟回診②

- 17:00

- 主治医に食事変更提案、食事調整・カルテ記載

- 17:30

- 終業

緩和ケアチーム

当院にはがん患者さまを対象に、患者さまが抱える痛みや苦痛を和らげるサポートチームがあります。精神科・麻酔科・消化器外科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、医療事務員とカンファレンスを行います。管理栄養士は、患者さまの症状や病状の進行に合わせた食事提供や栄養管理を行います。また個別対応食などで食事を調整しQOL維持と向上に繋がる栄養サポートを行っています。

フットケアチーム

フットケアチームは足壊疽の患者さまを治療するチームです。循環器内科・総合診療内科・形成外科医師、理学療法士、医療ソーシャルワーカーからなるチームで、創部の治療状況やリハビリの状況、今後の方向性などカンファレンスを行います。潰瘍部をデブリードマン・切断する患者さまも多くいらっしゃるため、創傷治癒促進のために術前後の栄養管理は不可欠です。また、足壊疽の原因の多くは糖尿病や高血圧などの生活習慣病です。血糖や血圧のコントロールを遵守しながら、創部の状況に合わせて食事提供量を調整します。難しいからこそやりがいのある仕事です。

褥瘡委員会

褥瘡の改善・治癒を目指すチームです。医師、看護師、リハビリテーション科、薬剤部、医事課、総務課、栄養科からなるチームで、週1回の褥瘡回診に管理栄養士も参加して経時的に褥瘡を観察します。壊死組織の有無や褥瘡の大きさ、肉芽の状態に加えて治療方針も確認しながら、必要な栄養素を食事や経管栄養に付加します。病棟担当栄養士やNSTと協力し、また多職種との関わりも多く、褥瘡治癒に貢献できた時のよろこびややりがいに繋がります。

集中治療室(ICU)

Inbody測定風景

Inbody測定風景

2023年7月よりICUに専任の管理栄養士を配置し、早期栄養介入管理加算を算定しています。心臓血管外科・脳神経外科等の術後や、敗血症性ショックなど重症な患者さまが多く入室する中で、栄養を開始するタイミングや漸増するプランを主治医に提案します。毎朝の多職種カンファレンスでは集中治療医、薬剤師、理学療法士、臨床工学技士と治療プランについて情報共有を行います。毎日状態の違う重症患者さまのモニタリングは消化機能はもちろん、循環動態や呼吸状態など多岐に渡り、日々患者さまから学びながら栄養管理に努めています。

タイムスケジュール

- 8:30

- 始業、患者情報収集

- 9:00

- 多職種カンファレンス

- 9:30

- 患者訪問、食事調整、経管栄養量調整

- 10:00

- 患者モニタリング実施・記録

- 11:00

- 前日入室患者の栄養管理計画書立案

- 12:00

- 昼食ミールラウンド、食事調整

- 12:30

- 患者モニタリング実施・記録

- 13:00

- 多職種勉強会

- 13:30

- 休憩

- 14:30

- Inbody測定

- 15:30

- 栄養プランカルテ記載

- 16:00

- 当日入室患者の栄養管理計画書立案

- 16:30

- 患者モニタリング実施・記録

- 17:30

- 終業

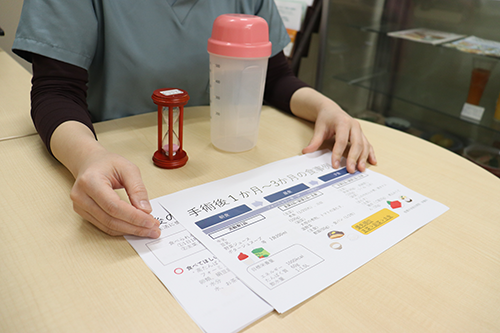

肥満外科チーム

当院では肥満患者さまに対する減量手術を行っています。肥満治療に管理栄養士は必要不可欠です。術前から術後まで担当栄養士が継続的に栄養指導を行います。患者さまとの信頼関係を何より大切にし、個々の食習慣を尊重しながらも減量を図る指導を心がけています。悩むことも多い分、とてもやりがいのある仕事です。

摂食・嚥下チーム

言語聴覚士、医師、看護師を中心に多職種で週2回、回診を行っています。回診は昼食時に行い、実際の食事の様子を観察することで、食事の姿勢やセッティング、食事動作、食物認知、嚥下機能、食欲等をチームでアセスメントします。管理栄養士は患者さまに合わせた食形態の選定を行ったり、経口摂取が困難な場合は代替栄養を提案することも考慮します。近年ではサルコペニアによる嚥下障害も少なくないため、栄養管理をしっかり行うことにより摂食・嚥下機能低下を防ぐことができるよう努めています。

栄養指導

入院中の栄養管理を徹底することはもちろん重要ですが、急性期では退院後の生活での食事療法・栄養状態も重要です。当院では、入院中に限らず、外来での栄養指導にも力を入れています。

入院栄養指導

退院後の生活を見据え、栄養指導を実施します。特別治療食を提供している患者さまや、担癌状態、低栄養、摂食・嚥下機能低下の患者さまに対し、食事療法の必要性や必要栄養量の提示等を指導します。栄養指導というと"制限"のイメージが強いかもしれませんが、食べられない患者さまや痩せていく患者さまに対し、その原因をアセスメントしながら食べやすいものを提案したり、効率的に栄養補給ができるものを勧めることも多いです。

外来栄養指導

栄養指導室指導中

栄養指導室指導中

栄養相談室にて個別栄養指導を行っています。管理栄養士は曜日毎の担当制のため、継続して患者さまの栄養指導にあたることができます。糖尿病や腎臓病など生活習慣病に対する栄養指導はもちろん、妊娠糖尿病や妊娠中の体重過多、また小児患者さまの体重増加目的など様々なライフステージでの栄養指導に携わることができます。

外来化学療法室

問診により栄養評価中

問診により栄養評価中

専任スタッフを配置し、対象となる患者さまの抽出、栄養指導介入を行っています。化学療法の治療を完遂・継続するためには栄養状態を維持することが大切です。そのため副作用に応じた食事内容や栄養補助食品の提案を行います。またMNA-SFやGLIM基準を用い栄養状態を評価したり、食欲をSNAQで評価したり、筋力測定では下腿周囲長や握力を定期的に測定しています。化学療法室の薬剤師、看護師等とも連携し、患者さまやご家族に寄り添いながら、自宅での食事について一緒に考えています。また、介入患者さまが入院した際には病棟担当栄養士に情報を共有し連携を図っています。

術前外来栄養指導

握力測定

握力測定

2023年9月より、消化器癌で手術をする患者さまを対象に栄養指導を実施しています。栄養指導では普段の食事内容や食物アレルギーの問診やMNA-SF、GLIM基準を用い栄養状態を評価しています。また下腿周囲長や握力を測定しサルコペニアの評価も行っています。その他に口腔内を確認し入院後の食形態に反映させています。術後は食欲や消化機能をアセスメント、モニタリングしています。

透析室

当院には血液浄化療法センターが併設されています。血液透析中にベッドサイドへ訪問し、栄養指導を実施しています。隔週の血液検査データにて電解質異常をきたしていたり、体液コントロールに難渋している患者さまに栄養指導介入を行っております。また、体組成計にて筋肉量の評価や血液検査データにて推定たんぱく質摂取量の評価を行い、低栄養予防への栄養指導介入も積極的に行っております。腎臓内科医や看護師と患者さまの情報共有を行い、管理栄養士だけでなく多職種で患者さまの食事管理を行っております。患者さまとは毎月顔を合わせているため、食事で不安なことがあれば、患者さまから栄養指導の介入をお願いされることもあり、信頼関係を築くことで、行動変容もスムーズに行うことができています。

放射線治療

放射線治療センターでは前立腺癌患者さまを対象に、栄養指導を行っております。排ガス・排便コントロールを行うことで患者さまの苦痛を取り除くと共に、治療効果を高められるよう食事サポートを行っております。

地域連携

当院では治療中の患者さま以外にも、地域における管理栄養士としての関わりは多くあります。

特定保健指導

健康診断を受け、特定保健指導の対象となった方に対面で栄養指導を実施しています。予防医療の観点から、生活習慣病の危険性や今食事療法を始めることの利点等を説明します。その後数ヶ月に一度電話にて栄養指導を実施し、設定した目標の実践状況や体重の増減を確認します。比較的若年層も多いため、仕事や家事・育児との両立も重要なため、生活状況や食事に対する考えをより深くアセスメントするスキルが身につきます。

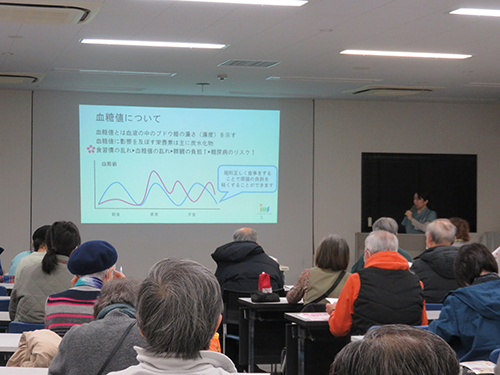

無料公開医療講座

無料公開医療講座

無料公開医療講座

院内で開催中の無料公開医療講座では、多職種が交代で、様々なテーマで講義を行っています。過去には栄養科として「気になる!あぶらと食事の関係 ~脂質異常症を予防するために~」や「腸を元気にしよう~腸活ってなに!?~」などの講義を行いました。病院で勤務していると関わることの少ない地域の方々からたくさんの質問をいただき、“食”を通じて交流できる大切な機会だと感じています。その他にも院外の施設で無印良品とコラボして講義を行ったこともあります。

提携クリニックでの栄養指導

板橋区にあるいくつかのクリニックに、当院の管理栄養士が出張して栄養指導を行う場合があります。かかりつけのクリニックで栄養指導が受けられることは、患者さまにとって大きなメリットではないかと思います。